线上观展丨溯源徐光启,追忆中西文化融汇~

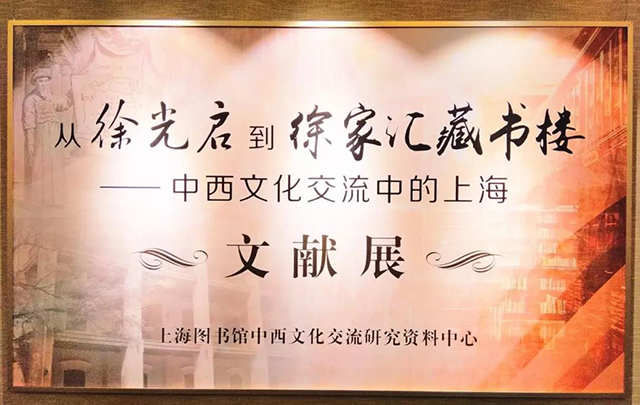

为全力做好新型冠状病毒肺炎疫情联防联控工作,自2020年1月24日起,上海图书馆(简称“上图”)实行临时闭馆(闭馆公告)。闭馆期间,上海图书馆将闭馆前正在徐家汇藏书楼展出的《从徐光启到徐家汇藏书楼:中西文化交流中的上海》制作成了线上展览。现在,尚未参观的市民朋友们就跟着小编的步伐,一起踏上“云”端,通过在线浏览历史文献,回溯一下曾经发生在徐家汇的中西文化交流史吧!

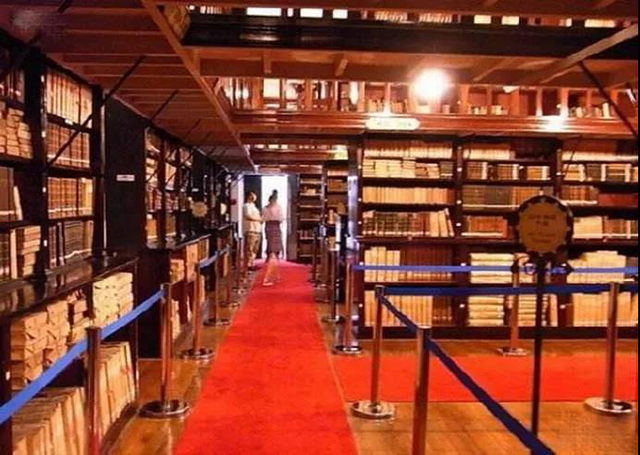

上海图书馆徐家汇藏书楼是见证中西文化交流的著名文献中心,其丰富的中外文献资料既展现了中西四百年来文化互动的宝贵成果,也展示了上海在近代化进程中吐故纳新的创新成就。本次主题文献展撷取部分馆藏,供读者管窥中西文化交流的片段。

徐光启与中西文化交流

历史学家朱维铮先生说过:“谁要了解十七世纪迄今的中西文化交往过程,谁就会把目光投向历史上的徐家汇。”徐家汇,位于原蒲汇塘、肇嘉浜的汇合处,起初只是上海的一个普通村落,能够成为中西文化交流的中心和起源地,与明代阁老徐光启有着不可分割的联系。

▲光启公园内徐光启雕像

徐光启(1562-1633),字子先,号玄扈,上海人,历任翰林院检讨、礼部侍郎、礼部尚书、文渊阁大学士等职。1600年春徐光启在恩师焦竑的引荐下在南京结识利玛窦(Matteo Ricci)时,利氏已是南京城中“博雅名流”,其形象也早已转换成“西儒”。除了《坤舆万国全图》和西琴、自鸣钟、地球仪、天球仪、罗盘、日晷等西洋“奇器”外,利玛窦还带来西方各种科学典籍,深深吸引了抱着富国强兵梦想的徐光启。

▲基歇尔《中国图说》中的徐光启与利玛窦形象

徐利交往,两人一见如故。徐光启倾慕利玛窦的见识与博学,利玛窦则仰慕徐光启的儒雅和才华,称他是“海内博物通达君子”。“徐利真正密切交往——翻译和会通的时间不过三年,却对中国文化的各个方面都产生了重大影响。”徐光启勇于正视西方文化,敢于接受思想挑战,破除传统偏见,因而成为真正睁眼看世界的第一人。

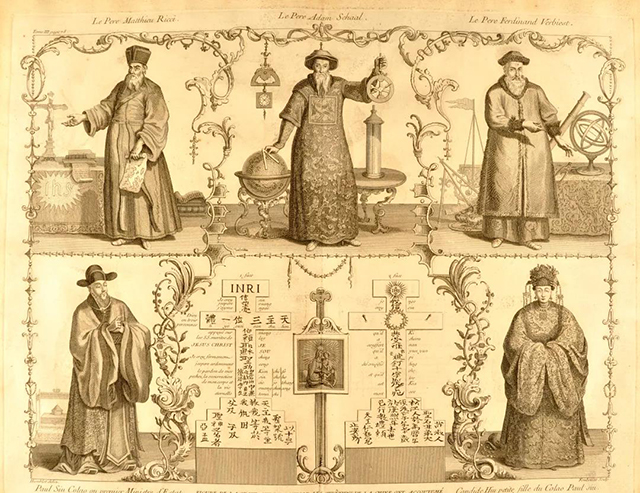

▲杜赫德《中华帝国全志》的插图:利玛窦、汤若望、南怀仁、徐光启、许甘弟大(徐光启孙女)

徐利交往标志着中西文化交流的新开端,也体现了上海城市率先向域外真知灼见学习的可贵精神。上海也因此一直在学习和接受西方科学技术方面引领全国各地。

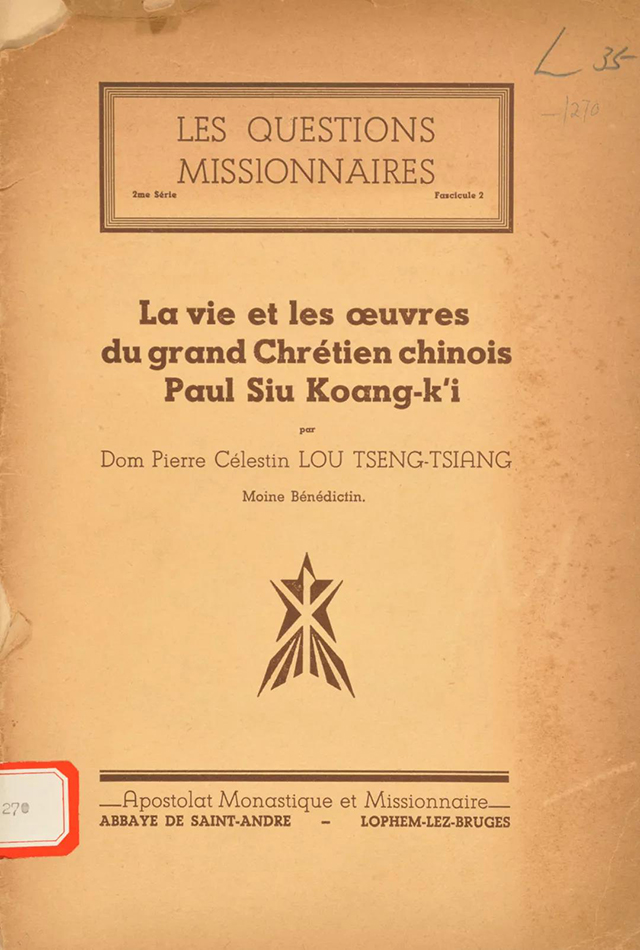

▲陆征祥《徐光启生平和著述》

徐光启著译颇丰,他与利玛窦合译《几何原本》《勾股义》《测量法义》和《测量异同》;与熊三拔(Sabbatin de Ursis)合译《泰西水法》,介绍西方的数学、工程、水利等科学知识;他聘用邓玉函(Jean Terrenz)、罗雅谷(Jacques Rho)、汤若望(Johann Adam Schall von Bell)等西方教士参与修历,在中国传统《大统历》基础上吸收西洋历法的先进成份,参与制定中国天文和历法发展史上占有重要地位的《崇祯历书》137卷。

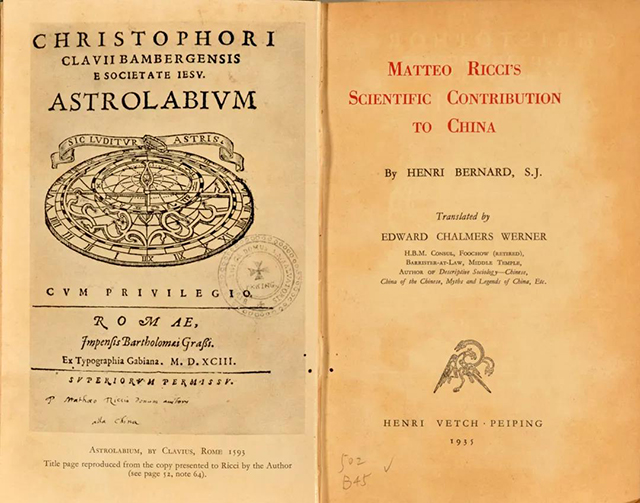

▲裴化行《利氏对华科学贡献》扉页和书名页

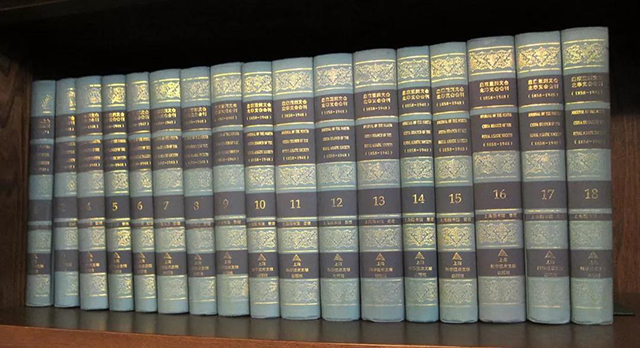

他从事军事和农学研究,编撰了《徐氏庖言》5卷、吸收西学的《农政全书》60卷、《农书草稿(北耕录)》《农遗杂疏》《甘薯疏》,还翻译和著述了《简评议说》《定法平方算数》《刻同文算指序》《考工记解》《选练条格》等等。2011年《徐光启全集》汇集出版。

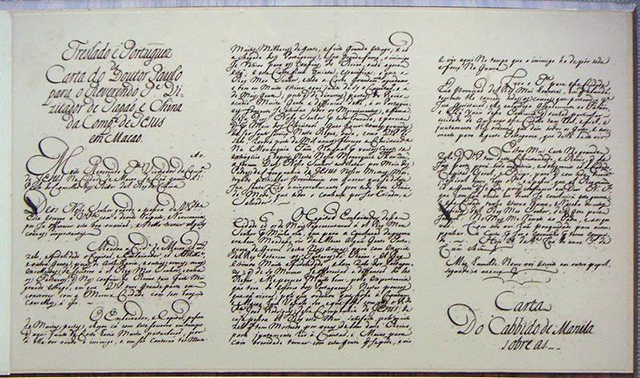

▲落款为徐光启的葡萄牙文信件

从汉学到中国研究

汉学是指国外对中国历史、政治、社会、文学、哲学、经济等方面进行研究的一门综合性学科。跟中国周边国家如日本、俄罗斯的汉学不同,西方汉学始终伴随着东西方文化的交流和碰撞而发展,以与我们的传统截然不同的眼光审视着这个庞大而复杂的文明体。

▲《耶稣会教士书信集》(17、18世纪)

在西方世界,汉学的开端可以追溯到那些跨越了半个地球的旅行者们,马可波罗等著名旅行家,用他们的“游记”最早向欧洲人展示了真实的中国形象。其后,随着新航路的开辟,西方文化学者们在将欧洲文明的成果带到中国的同时,也展开了最早的汉学研究,《耶稣会教士书信集》、利玛窦的《中国札记》、门多萨(Giouanni Gonzalez di Mendozza)的《大中华帝国史》等等都是这一时期重要的著作。

▲杜赫德著《中华帝国全志》(1735年)

路易十四时期,法国开始有专业学者进行中国研究,1735年出版的杜赫德(Jean Baptiste du Halde)的《中华帝国全志》是最有代表性的成果之一。

▲《日中自然史》(1775年)

1814年,雷慕沙(Jean Pierre Abel Rémusat)在法兰西学院开设了世界上第一个汉学讲座,被认为是学院汉学真正确立的标志,法国也成为了国际汉学的中心。随着法国亚洲协会、英国皇家亚洲学会等学术机构的建立,19世纪的汉学在各个国家发展迅猛,不断地拓展着广度和深度。20世纪以来,随着美国汉学的兴起,汉学的研究领域和方法又在不断开辟着新的领域,迈向新的高度。

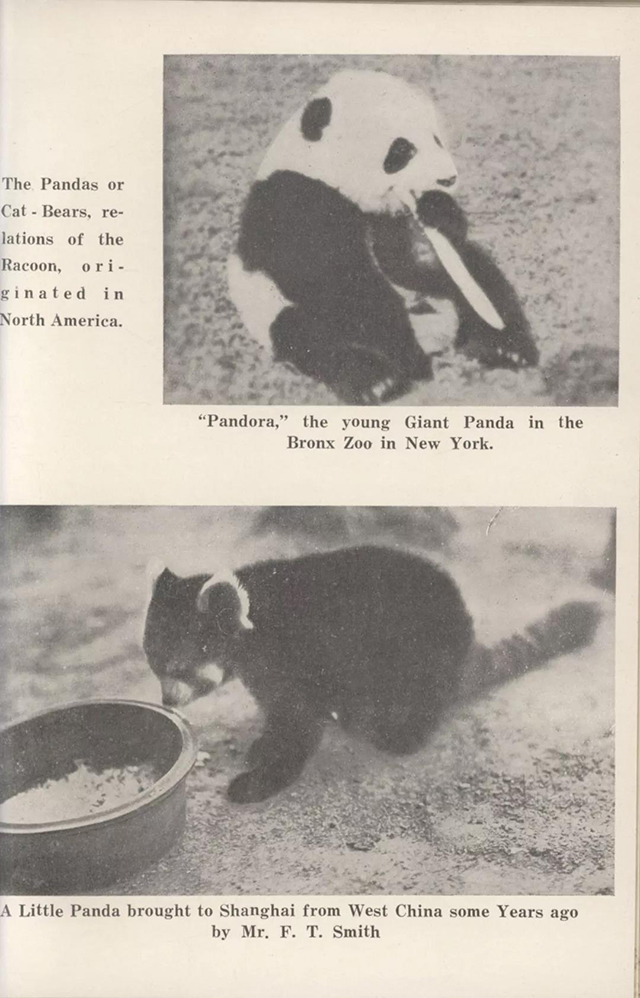

▲苏柯仁著《自然笔记》(1939年)

值得一提的是,上海作为中国最早对西方开放的口岸之一,在西学东渐的过程中始终扮演着重要的角色,为各类教会、学术机构、出版机构等提供了成长的土壤,国际汉学的发展脉络在上海本土的文化史上历历可见。

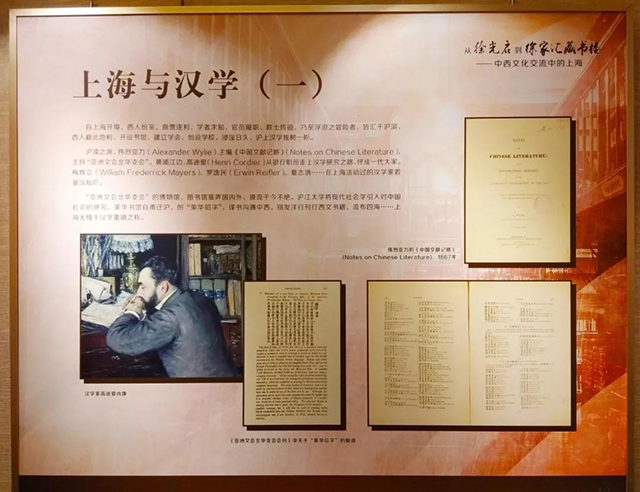

上海与汉学

自上海开埠,西人纷至。商贾逐利,学者求知,官员履职,教士传道,乃至浮浪之冒险者,皆汇于沪滨,西人籍此地利,开设书馆、建立学会、创设学校,浸淫日久,沪上汉学独树一帜。

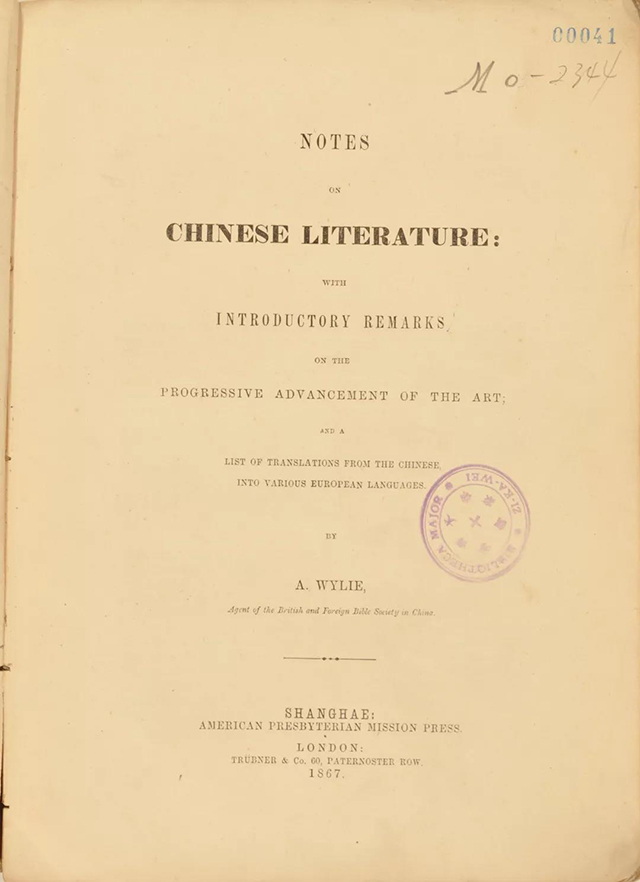

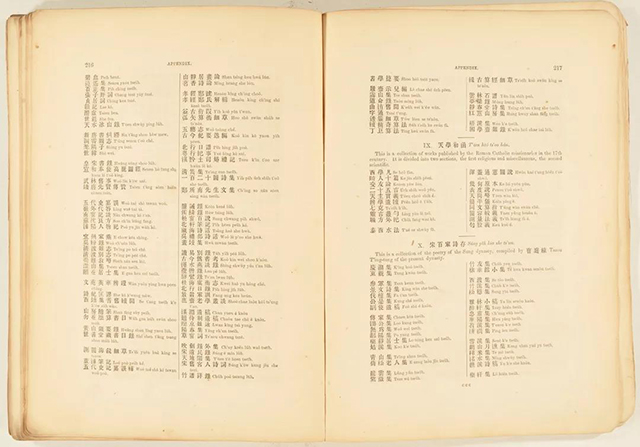

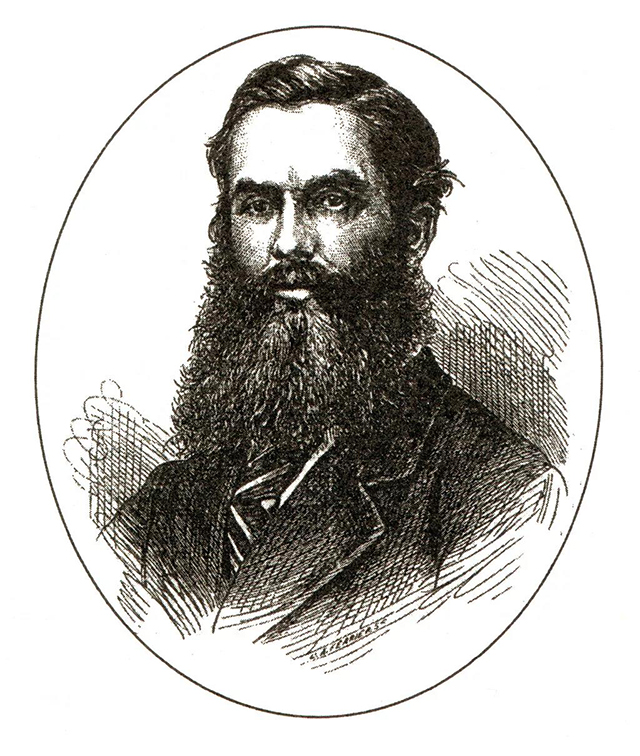

▲伟烈亚力的《中国文献记略》(Notes on Chinese Literature),1867年

在这沪渎之滨处,除了有主编了《中国文献记略》(Notes on Chinese Literature)的伟烈亚力(Alexander Wylie) ,还有梅辉立(William Frederrick Mayers)、罗逸民(Erwin Reifler)、高迪爱(Henri Cordier)、夏志清等,在上海活动过的汉学家若星汉灿烂。

▲汉学家高迪爱肖像

“亚洲文会北华支会”的博物馆、图书馆蜚声国内外,源流于今不绝。沪江大学将现代社会学引入对中国社会的研究。美华书馆自甬迁沪,创“美华铅字”,译书沟通中西。别发洋行刊行西文书籍,流布四海……上海无愧于汉学重镇之称。

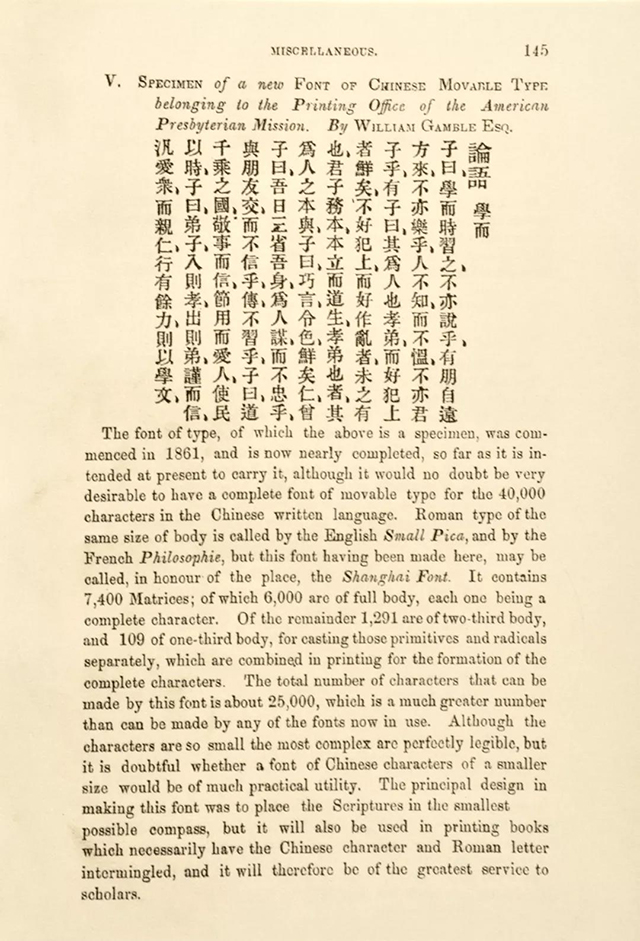

▲《亚洲文会北华支会会刊》中关于“美华铅字”的报道

“从苇荻渔歌的江南水乡,到闻名遐迩的东方巴黎,近代上海在一百多年时间里所发生的巨变史无前例。”今天的研究者对于近代上海的变迁发出如此的感叹。而这“史无前例”的变化,在一代代汉学家们的研究中就已经得到了体现。

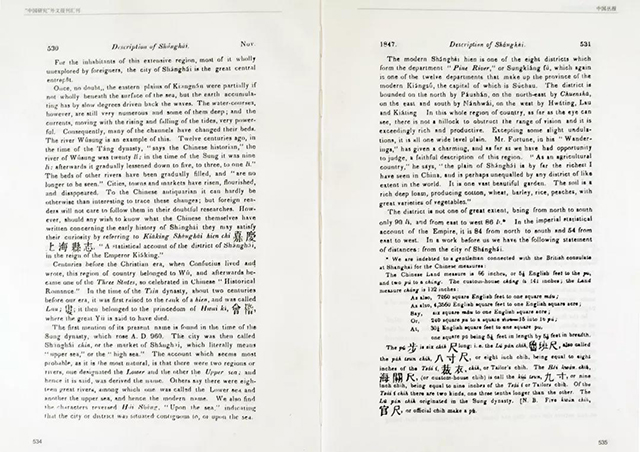

▲《中国丛报》(Chinese Repository)上关于上海的长篇报道

郭实腊(Charles Gutzlaff)的《中国海岸航行日记》(Journal of Three Voyages Along the Coast of China)提及了上海的自然风貌,美魏茶(William C. Milne)的《在华生活》(Life in China)记载了他的上海之行。从麦都思(Walter Henry Medhurst)的《上海及其近郊概述》(General Description of Shanghai and its Environs)到卜舫济的《上海租界略史》(A Short History of Shanghai),对上海地理、历史进行了进一步的研究,直到魏斐德(Frederic Evans Wakeman)的“上海三部曲”。上海,这个都市成为汉学中越来越重要的一个话题。

▲昔日上海外滩风光

徐家汇与汉学

天主教耶稣会在徐家汇地区经营多年,除修院、学校、孤儿院、天文台、博物馆等事业外,于汉学之研究亦颇费心思。其创设的“汉学研究所”,演进为综合性的学术研究、出版机构,后变为“光启社”,至今仍在发挥作用。

▲晁德莅像,1884年儒莲奖得主,徐家汇藏书楼第五任主任

长年担任徐汇公学校长的晁德莅(Angelo Zottoli)神父在徐家汇藏书楼主任任上,于藏书楼建设多有建树,本人还是一位成绩颇丰的汉学家,代表作《中国文化讲义》(Cursus Litteraturae Sinicae)堪称一代经典。

▲禄是遒关于中国民间信仰的巨著《中国迷信研究》(Recherches sur les superstitions en Chine)

其后继者夏鸣雷(Henri Havret)神父开创的《汉学丛书》(Varietes Sinologiques),延续几十年,专注于汉学著作的出版,是19、20世纪间天主教传教士汉学集大成的代表。

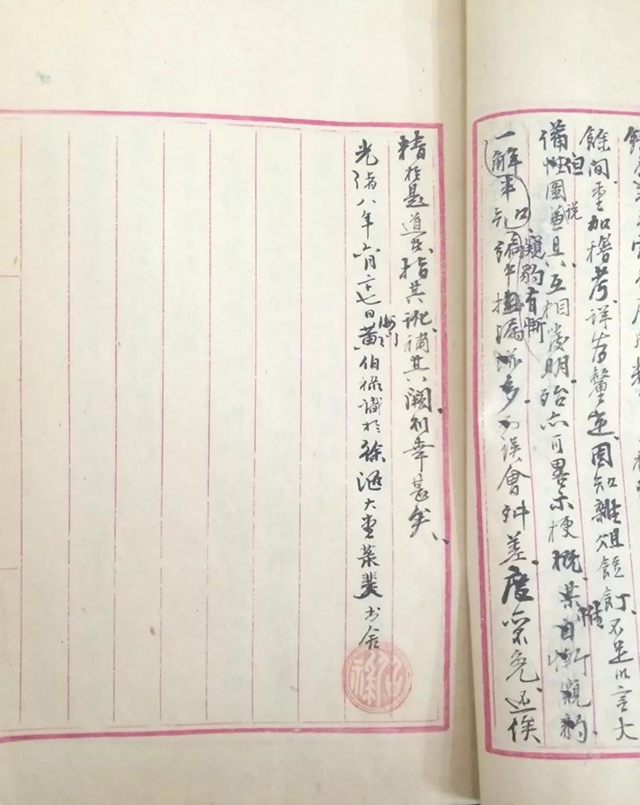

▲首位华人儒莲汉学奖得主黄伯禄手稿

徐家汇的天主教汉学研究者中,晁德莅、禄是遒(Henri Doré)等多人曾荣获法兰西文学院的儒莲奖(Prix Stanislas Julien)。其中包括黄伯禄、徐劢这样的华人神父。

▲黄伯禄晚年坐像

上海的外国中文报刊

▲大同报

1815年8月5日,第一位来华新教西方文化学者马礼逊(Robert Morrison)在南洋马六甲出版了中文月刊《察世俗每月统记传》。此刊被视为中国近代报刊的肇始。

▲圣心报

从1815年至1951年的136年间,外国文化学者和教会创办的中文报刊超过千种。在19世纪中期,西方文化学者中文报刊的中心逐渐由南向北转移,最终在上海形成了出版中心,19世纪70年代至19世纪末,是西方文化学者中文报刊出版的鼎盛时期,呈现出“各地出现的第一份报刊大多是在华的西方文化学者创办的”局面。

▲益世报

进入20世纪后,西方文化学者中文报刊的影响力逐渐衰退。一百多年来,著名的西方文化学者中文报刊有《东西洋考每月统记传》《遐迩贯珍》《中外新报》《六合丛谈》《万国公报》《中西见闻录》《格致汇编》《益闻录》《圣心报》《圣教杂志》《甬报》《中西教会报》《大同报》《女铎》《益世报》等报刊,是中西文化交流的重要媒介,推动了中国近代新闻业的发展。

▲《万国公报》封面

西方文化学者在上海创办的第一份中文报刊是1857年问世的《六合丛谈》。此后,上海成为西方文化学者办报中心,密集出版了一系列中文报刊,其中办刊时间最长、社会影响最大的是《万国公报》。该报的前身是1868年9月5日由美国监理会西方文化学者林乐知(Young John Allen)创办的《中国教会新报》,1872年8月31日改称为《教会新报》,1874年9月5日改名为《万国公报》,1907年终刊,共计出版了677卷(册)。

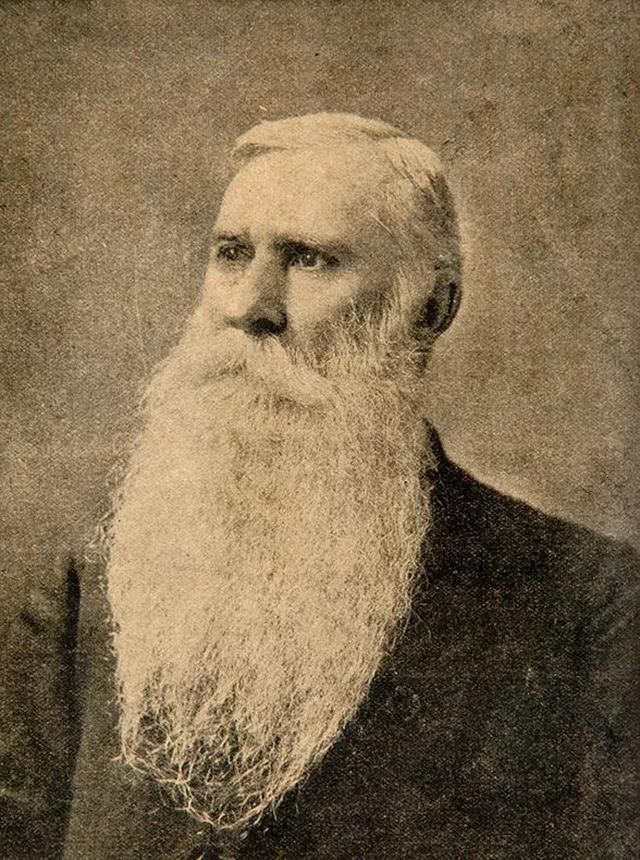

▲林乐知

林乐知在创办刊物之初的目的是宣教和报道教会动态,随着林乐知对中国现实认识的不断深入,将此改刊为综合性刊物,正如《万国公报》扉页所作的说明:“本刊是为推广与泰西各国有关的地理、历史、文明、政治、宗教、科学、艺术、工业及一般进步知识的期刊”。所刊登的主要内容大量报道中外时事,宣传西学,刊登政论,鼓吹变法,是率先介绍马克思、达尔文等西方学说的媒体,成为世界看中国,中国看世界的重要窗口。

▲傅兰雅像

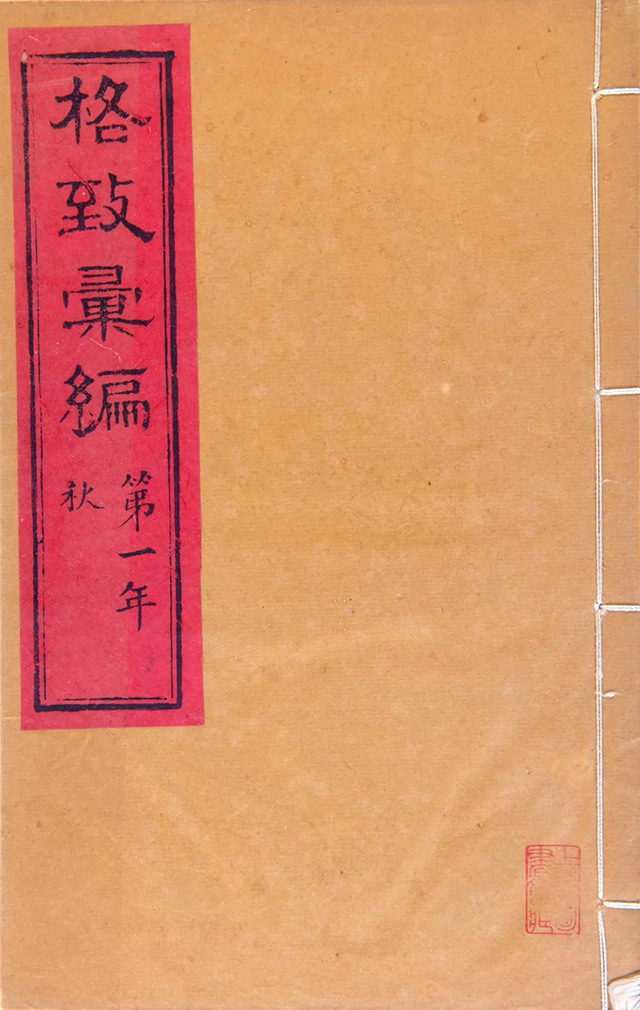

1876年2月,英国西方文化学者傅兰雅(John Fryer)在上海创办了中国近代最早的科学杂志《格致汇编》,由上海格致书院发行。傅兰雅在江南制造局翻译馆任职期间,参与创办了我国第一所培养科技人才的书院——格致书院,1885年创办了我国第一家科技书店——格致书室,对科技知识的普及极为重视。

▲《格致汇编》书影

“格致”是晚清专指科学技术的代名词,以此作为刊名,正是旨在传播西方的科学,《格致汇编》所刊内容为自然科学知识、工程技术、科技人物传记、答读者问。由于这本刊物介绍的科普知识内容广泛,通俗易懂,深受读者的欢迎,成为当时影响最大的科学杂志。此刊前后跨度17年,曾两度停刊,实际出版时间仅7年。在清末多部西学书目中深获赞誉,是当时中国民众学习科技知识的著名刊物。

上海出版的外文报刊

▲大陆报(英文)

随着1850年上海第一份英文报纸《北华捷报》的诞生,外文报刊如雨后春笋般出现,在此后的百年间各国侨民纷纷涌入上海创办报刊,语种有英、法、德、俄、日等多国文字,无论是发行数量、报刊文种还是社会影响方面,均居全国之首,上海也逐渐成为全国的新闻中心。

▲大陆新报(日文)

当时由外侨在华创办的外文报刊主要有英国人办的《北华捷报》《字林西报》《上海泰晤士报》《亚洲文会会刊》,美国人办的《大陆报》《密勒氏评论报》,德国人办的《德文新报》,俄国人办的《柴拉报》《真理报》,法国人办的《中法新汇报》《法文上海日报》以及日本人办的《上海新报》等。

▲德文新报(德文)

这些报刊的内容丰富多样,其中不乏极具专业性的刊物,如《中国博医会报》就是当时的一份具有相当水平的医学学术期刊。

▲上海日报(法文)

还有注重艺术文化生活的《法文上海日报》,即使在战时物资条件匮乏的情况下,该报依然刊登演出节目信息和相关评论文章;此外还有涉及了十多个领域的综合性刊物《亚洲文会会刊》,几乎被一致认为是近代国际汉学的重要园地之一。

▲上海泰晤士报(英文)

这些刊物不仅面向上海侨民,同时也在海外发行,向欧美读者提供中国的时事新闻、市场动态,从而使得上海报刊业增添了国际化色彩。

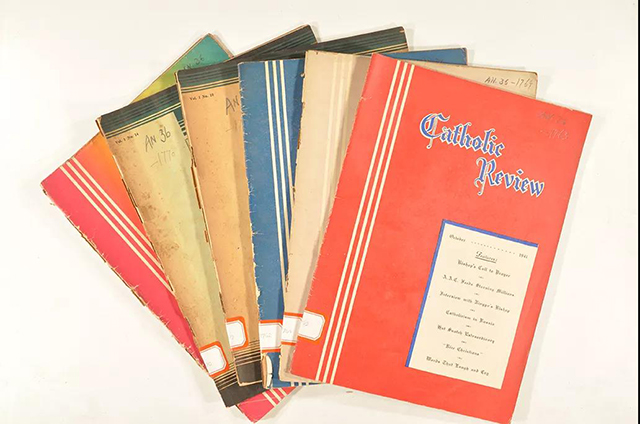

▲徐家汇藏书楼所藏《公教杂志》(Catholic Review)

1953 年6 月,中国大陆的最后一份英文报刊《密勒氏评论报》在上海停刊,至此,由外国人出版的外文报刊的历史,在中国大陆宣告终结。

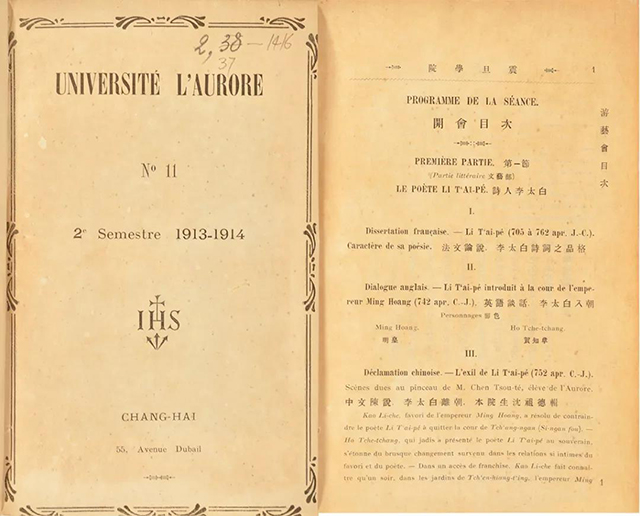

▲徐家汇藏书楼所藏《震旦杂志》(Bulletin de l’Universite de l’Aurore)

在上海这个近代中国重要的出版中心,来华西方文化学者的外文报刊事业也同样活跃。有综合性的报刊,比如法国西方文化学者出资的《中法新汇报》(l’Echo de Chine)、英美新教西方文化学者主办的《教务杂志》(Chinese Recorder)。有专业性的学术刊物,像是《博医会报》(China Medical Missionary Journal)。有以教会大学、研究机构为依托的期刊,比如《震旦杂志》(Bulletin de l’Universite de l’Aurore)。还有专门记录中国地区教会活动的期刊,如《公教杂志》(Catholic Review)。

这些外文报刊所刊登的内容,与西方文化学者主持的中文报刊的内容相映成趣,即使是相同的内容,以中文写成的文章和以西方文化学者的母语进行的报道之间,也能对比出文化、思想上的差异。而这些珍贵的原始史料,在徐家汇藏书楼的收藏中都能找到。

TIPS

▲位于现虎丘路的亚洲文会大楼

“皇家亚洲文会北华支会”,前身为1857年在上海成立的“上海文理学会”,以调查、研究中国及其周围国家现状与历史为宗旨。1859年,加入英国皇家亚细亚学会,遂改名为“皇家亚洲文会北华支会”。

▲《皇家亚洲文会北华支会会刊》

《皇家亚洲文会北华支会会刊》自1858年出版第一期,至1948年停刊,历时近百年,共出版75卷计109册, 是在中国出版时间最长的英文期刊。该刊主要以调查和研究中国为主,间及周边国家,内容涉及汉学研究的各个方面,包括自然环境、政治经济、风土人情、时局动态、艺术宗教以及历史文化研究等等,是当时具有重要影响的汉学杂志,对于促进西方世界了解中国、推动近代欧美汉学的发展发挥了重要作用,具有很高的学术价值。

●博医会报

1834年,美国第一个传教医生伯驾(Peter Parker)来中国开展医学活动,近代西方的医学知识从此似涓涓细流,逐步进入了中国社会的各个阶层。在一次次的误解与沟通中,西医最终被中国社会所接受,无数的中西医学人士为此付出了巨大的努力。

▲工作中的伊博恩博士

1886年在上海成立的中华医学传教会(后改名为“中国博医会”)所主办的医学期刊《博医会报》(Chinese Medical Missionary Journal),从1887年创刊后,就成为中国最重要的英文医学刊物之一,而其后身的《中华医学杂志英文版》(Chinese Medical Journal),至今仍在出版。

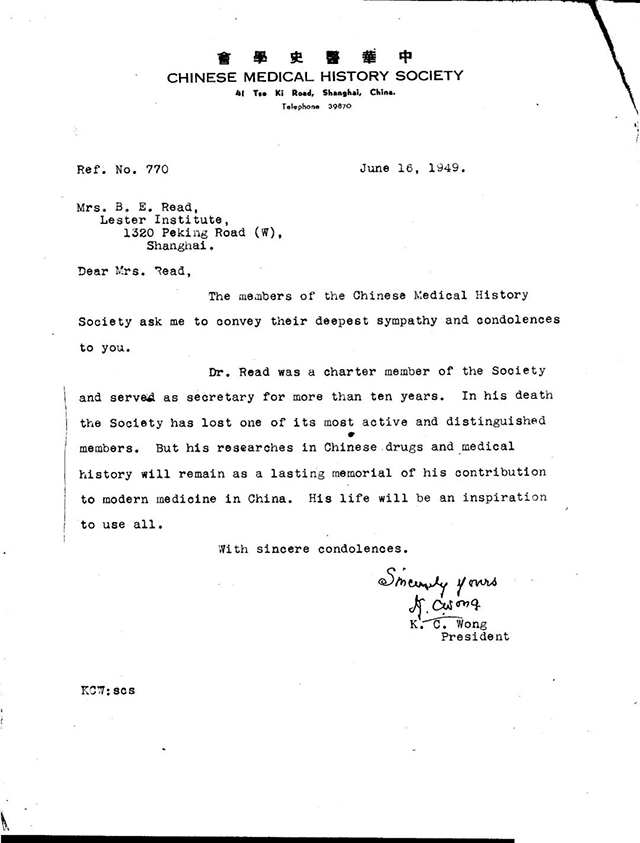

▲王吉民为伊博恩写的悼信

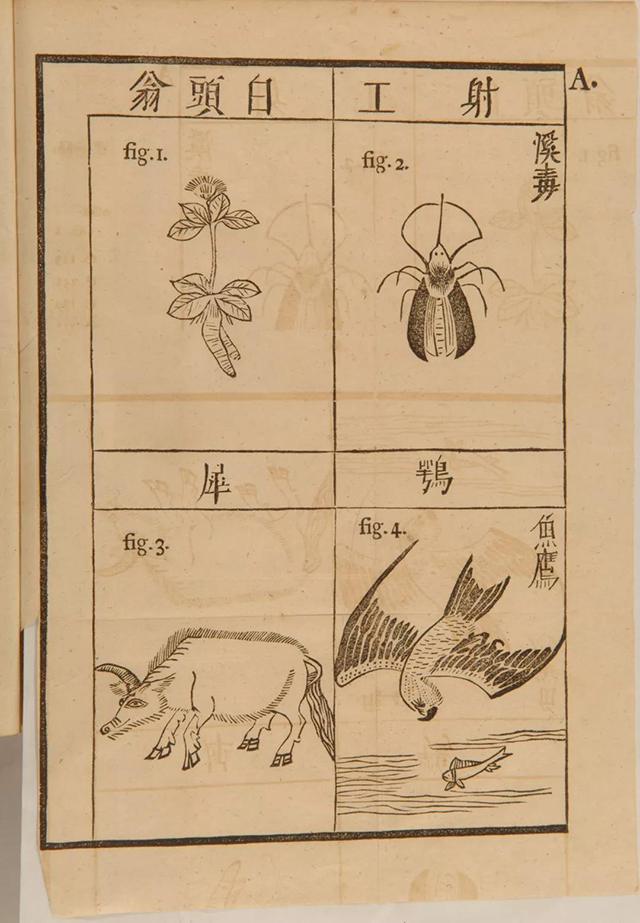

国内外的医学工作者,不仅在该刊上交流、普及西医相关的知识,推进了在中国的近代医学的发展,也有介绍中国传统医学的尝试。比如上海雷士德研究院生理学部主任,伊博恩(Bernard E. Read)博士,他英译的《本草纲目》受到了中外人士的一致好评。他还曾在该刊上连载了他对于中国药典所载药物的研究以及对上海周边动植物的药用研究的成果。

●《字林西报》与《北华捷报》

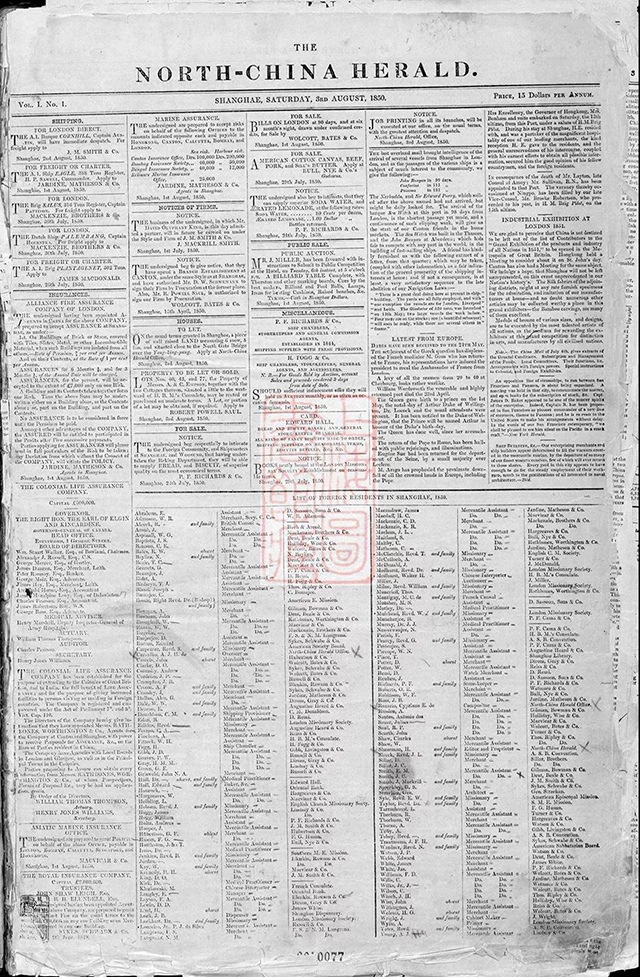

1850年,英商奚安门(Henry Shearman)创办了上海最早的英文周报《北华捷报》。该报主要读者为在中国的外国籍外交官员、文化学者和商人。它的发行给在中国从事各种活动的外国侨民提供了一个交流沟通、信息资源共享的平台。

▲北华捷报创刊头版

1856年,英商康普东(Charles Spencer Compton)买下此报,并增行了副刊《航运日报》,专门用于刊载航运船务、中外商务情报等信息。1864年,为了配合当时日益扩张的国际商贸形势,《航运与商业日报》正式更名为《字林西报》并独立发行,《北华捷报》则作为《字林西报》的周末副刊继续出版。

▲字林西报创刊头版

1942年,报纸因太平洋战争爆发而中止刊行,1945年抗日战争胜利后于同年10月复刊,最终于1951年3月31日停刊,结束了它长达百余年的发行史。在将近一个世纪的时间里,《字林西报》与《北华捷报》实时向全世界传递报道中国社会的变迁,它们不仅是西方人了解中国的窗口,也参与了近代中西文化融合的全过程。

●《密勒氏评论报》

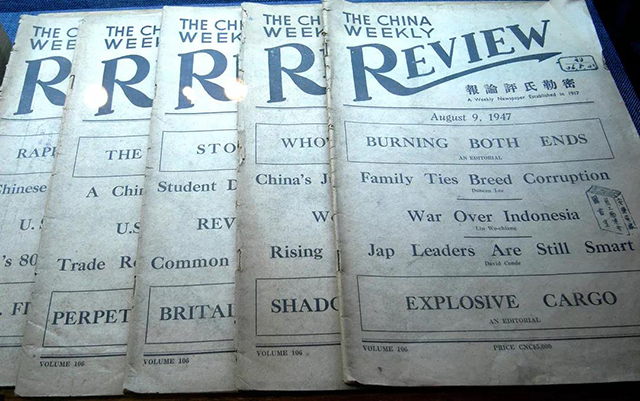

《密勒氏评论报》(Millard’s Review)于1917年在上海创刊,是一份周刊,以其创办者美国《纽约先驱论坛报》记者汤姆斯·密勒(T. F. Millard)的名字命名。1918年约翰·鲍威尔(John Bill Powell)接任主编,他在1923年密勒去世后将刊物改名为China Weekly Review,但保留已被熟知的中文名称。太平洋战争爆发后该刊被日军查封,抗战胜利后复刊,1953年因缺少经济来源停刊。

▲《密勒氏评论报》主编约翰·鲍威尔

该刊一向以促进西方了解东方文明为宗旨,坚持客观公正、无所顾忌地发表言论,敢于正面批评国民党政府的腐败,揭露侵华日军的阴谋和暴行,而且在解放以后作为大陆唯一的美商媒体,给予新中国热情而坚定的支持。鲍威尔本人也因此受到过日本和美国方面的迫害。

今天,《密勒氏评论报》仍然作为一种丰富而详实的史料,为研究近代中国、近代上海的学者们提供着巨大的帮助。