海派之源-徐家汇源丨徐汇公学:学好中西知识,服务中国社会

徐家汇源

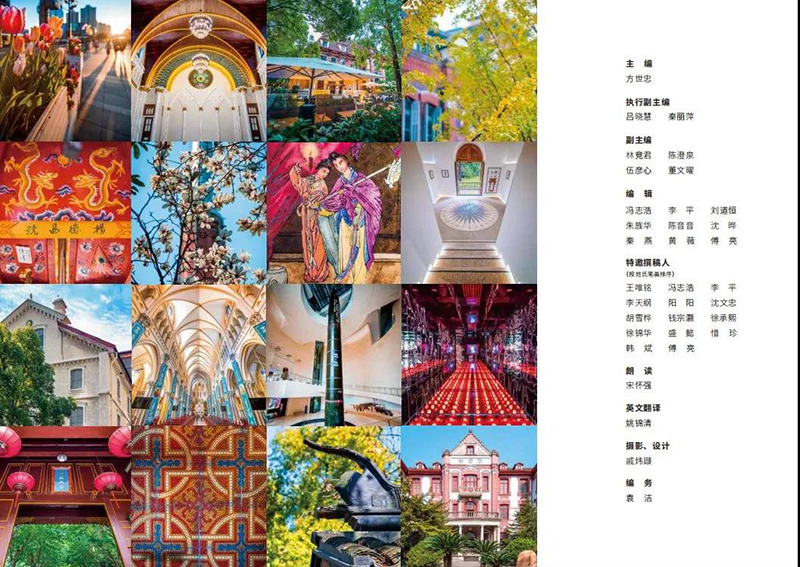

在上海中心城区西南,有一处百年文化建筑群,这里见证了中国人“最早看西方”,孕育了近现代上海乃至中国科学文明发展,策源了海派文化。这就是人文集聚、史迹荟萃、商贸繁荣、交通和畅的徐家汇,这就是上海首个都市开放型旅游景区⸺徐家汇源国家AAAA级旅游景区。

《海派之源•徐家汇源》新书好文节选

“新式学校”名副其实

中国近代教育发源于徐家汇,“新式学校”徐汇公学(现徐汇中学)有非常悠久的历史传统。1850年,江南水灾,死伤百万人,水灾后全年绝收,饥荒造成人们流离失所,很多孩子成为孤儿。这些孤儿中有一些聪明的孩子,使当时的天主教耶稣会决定要办一所学校,收容、培养这些孩子,徐汇公学(初名圣依纳爵公学)由此诞生。

这座“新式学校”尽管跟中国传统的教育模式不一样,但也不是纯“西洋”的,而是中西学结合。耶稣会的传教士希望学生不单是学拉丁文,学西方的科学技术、声学化学、光学电学,同时也要学中国传统的“四书五经”。虽然建立的目的很平常,不是要建什么高大上的学校,但当时教会创办所有的教育,小学、中学、大学,都秉承了这样一种理念,就是中西融合。

因为学校是在中国建的,它要为中国服务,就要学好中文;学了“四书五经”,就可以参加科举考试。学校大楼虽然是西式的,教育方式却是中西结合的。近代数学、天文、历法、音乐、美术等课程,都是第一次出现在徐家汇这一片江南土地上,不同于传统书院,这是一个名副其实的“新式学校”。

徐汇公学还是最早实行西洋音乐教育的学校,当初的学生西洋乐队是最早表演海顿、莫扎特作品的华人乐队,足球队是全上海最早组建的,也是屡屡得奖的。徐汇公学也是上海乃至全国较早拥有物理、化学、生物等实验室的学校,其中开设的外文、音乐、美术、科学、体育课,在当时的中国教育界都处于领先地位,对西方科技文化在中国的传播,起了潜移默化的作用。

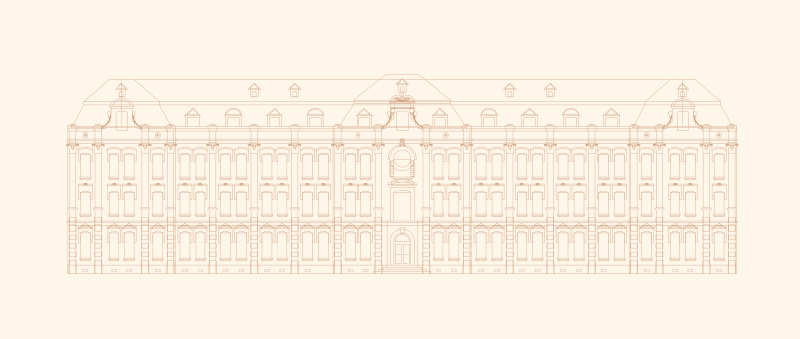

徐汇公学的创立在上海近代教育史上是一个光辉的里程碑。这幢1918年落成的“崇思楼”(下图所示)也有百年历史,中西式,至今很幸运地保留了一个立面,在法国巴黎也能看到这个样式,如今世界上已经不常见了,在上海也是非常珍贵的百年历史文化遗产。

徐汇公学并不是中国最早创办的新式学校。1833年中国澳门办了一座基督教会学堂,是中国近代最早的中等教育学校,但是那座学校没有延续下来。传承至今的徐汇中学,依然可以称为中国最早的“新式学校”。原徐汇公学早期最有名的校长是意大利人晁德莅(1826-1902),是著名的学者,用拉丁文翻译了“四书五经”等一大批经典,并将其传播到欧洲。

⛪ 徐汇公学旧址(崇思楼) 地址:虹桥路68号,徐汇中学内 *建筑修缮中,暂不开放