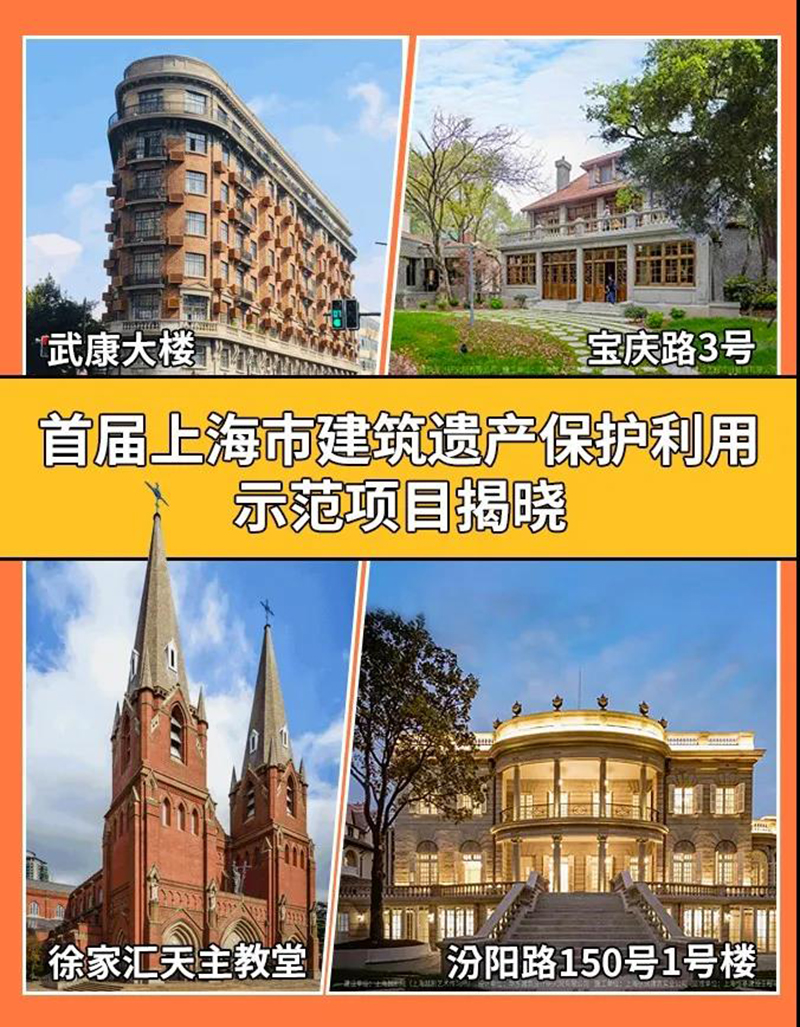

首届上海市建筑遗产保护利用示范项目揭晓 ,徐汇独占4席!

为宣传推广本市建筑遗产保护利用工作中的典型做法和经验,树立行业典范,推动文物保护工程质量提升,促进不可移动文物周边的建设工程与历史环境相协调,充分发挥文物保护成果惠及社会的积极作用,上海市文物保护工程行业协会在上海市文化和旅游局、上海市文物局的指导下,于今年3月正式启动“首届上海市建筑遗产保护利用示范项目评选推介活动”。此次活动秉承“公开、公平、公正”的原则,共收到申报项目29项,经过专家组认真评选,最终共有15个项目获得示范项目称号(其中保护修缮项目8项,活化利用项目7项)。 此次入选的示范项目形式多样、做法各异,充分体现了上海文物保护工程从业单位的技术水平,囊括了文物建筑活化利用的主要模式,能够为我市今后的文物保护修缮和活化利用提供更多选择和有益借鉴。 下面就请跟随小编走进徐汇,一探这些优秀建筑的迷人魅力吧! ◇◆ 徐家汇天主堂 ◆◇ 地址:蒲西路158号

徐家汇天主堂建筑面积6670平方米。这栋欧洲中世纪哥特式风格的教堂建筑始建于清光绪三十年(1904),2013年被列入第七批全国重点文物保护名录。在上世纪20年代以前,徐家汇天主堂一直是上海最高的建筑,至今依旧是上海最大的天主堂。

因为年久失修,建筑损坏严重,因此设计施工主要针对性地对建筑进行修缮,对结构做加固。外立面的粘土瓦被整体更换为意大利页岩板,还重点修缮清水砖外墙、木窗框、滴水兽、铸铁雨水管等特定部分。室内主要修复了天花粉刷、花地砖、木地板、木楼梯等重要部位,建筑整体结构加固上,运用压力灌导修复结构裂缝。

走进徐家汇天主堂,标志性的玫瑰花窗映入眼帘。日光透过彩色玻璃倾泻在殿堂里,散发着蓝紫色的光芒,留下迷人光影。

玫瑰花窗特指哥特式大教堂正门上方的大圆形窗,呈放射状,镶嵌着美丽的彩绘玻璃,因为玫瑰花形而得名,是哥特式建筑的特色之一。

徐家汇天主堂的会堂山墙与南北两翼墙上,共有圆形玫瑰花窗6个。山墙主窗为辐射式玫瑰花窗,中花四叶,周围12朵五叶玫瑰花。南北翼耳堂侧墙上为轮式玫瑰窗,中花八叶,立体感非常强。

在徐家汇天主堂外侧,每层屋檐与立柱的交汇点上,“寄居”着神态活灵活现的滴水嘴兽。滴水嘴兽一词来自法语单词gargouille,原义为“喉”,是建筑输水管道喷口终端的一种雕饰,一般被雕刻成动物或鬼怪的模样。

滴水嘴兽的作用在于把屋顶上流下来的雨水通过雕像的嘴排出,防止雨水沿着建筑物墙壁流下来,侵蚀墙壁石块之间的砂浆。

- 参观指南 -

暂不对外开放

◇◆ 武康大楼 ◆◇ 地址:淮海中路1836-1858号

武康大楼原名诺曼底公寓(I.S.S Normandy Apartments),又称东美特公寓,是著名建筑设计师邬达克早期作品,建于1924年,1994年入选上海市优秀历史建筑,徐汇区登记不可移动文物。其外形略具法国文艺复兴风格,为上海最早的外廊式公寓,著名电影艺术家郑君里、赵丹、秦怡、孙道临等曾居住于此。武康大楼因其独特的地理位置、雄伟昂扬的形体和法式文艺复兴的建筑风格,已成为上海最具特色的历史建筑之一。

在推进城市管理精细化、整治架空线入地的大背景下,2019年初武康大楼优秀历史建筑修缮工程正式启动。整个工程历时仅四个月,从室内外公共部位修缮、外立面整治、墙面及管道修缮,到架空线入地、上下水系统等基础设施优化改造以及室外绿化工程,是全市第一个将历史建筑修缮、旧住房改造和高空坠物整治“三合一”的试点项目。告别了周身密布架空线“蜘蛛网”的武康大楼,吸引了更多来此打卡留影的市民游客。

外立面的设计施工以线路整理为重心,并修缮了屋面、混凝土窗台、清水墙面、水刷石墙面、阳台铁艺栏杆以及外立面污水管;室内工程主要对地面、墙面、顶面、楼梯、木门窗做了修缮和安装工作;此外突出整治了空调外机、雨棚、晾衣架等环境问题。

武康大楼保护修缮工程以不破坏建筑特色、保障居民生活条件为原则,尽可能地重现了武康大楼历史建筑原貌,也优化了街区整体环境风貌,在文化保护和城市面貌两方面都有所建树。

◇◆ 上海交响音乐博物馆 ◆◇ 地址:宝庆路3号

宝庆路3号的花园住宅建筑隶属于上海市衡复历史文化风貌区,原为上海近代“颜料大王”周宗良及其家人的旧居,始建于1925年,1936年新建了1号楼和3号楼,这里保留了很多上海20世纪30年代流行的花园住宅特色形式。2017年修缮工程启动,主要涵盖了环境整治、建筑修缮、结构加固、设备更新四个基础方面。

彩绘玻璃窗

设计施工团队对卵石外墙面、面砖和马赛克外墙面、水刷石外墙饰面、钢门窗、木门窗、铅条彩色玻璃窗等花园住宅特点部分以清洗和修复为主、原样翻做为辅进行了重点修复;室内强调了以保护为主的前提下合理激活房间功能,其中保留了彩色花砖地面、壁炉、木楼梯、天花的装饰工艺。此外,工程方案巧妙地在建筑内增设消防、空调和电气的管线和末端设备。

宝庆路三号保护修缮工程通过提升建筑性能、增加必要的辅助空间,结合现代化展陈需求,将原花园住宅建筑再利用为上海交响音乐博物馆,为市民提供参观、观演新场所,更好发挥历史建筑的社会价值。

戴上墙面挂着的耳机,可以听到梅百器指挥工部局乐队录制的黑胶唱片《北平胡同》

博物馆分为乐之河、乐之传、乐之华三大展陈区,展示了自上海1843年开埠以来西乐东渐并成为早期中国交响音乐发展中心的历程。乐之河以年代为序,介绍了亚洲最早的公共乐团——1879年诞生的上海公共乐队(现上海交响乐团前身)的发展过程。

2号楼原是主人楼,现在一楼为乐之传展区,收录32位西方重要的作曲家和他们的代表作,并以全息多媒体技术与观众进行音乐互动体验。西南角的铅条彩色玻璃窗透出了建筑最早的德国风情。

沿着雕花楼梯拾级而上,二楼是乐之华展区,介绍中国重要的指挥家、作曲家,藏品包括作曲家萧友梅与黄自的作品手稿、作曲家朱践耳捐赠的陪伴其60年创作生涯的钢琴等。

二楼的大阳台足有半个足球场大小,大得近乎奢侈的私家花园映入眼底,一串大圆点构成的石路从右方1号楼延伸出去,穿过月季丛在花园里划出的优美弧线。

- 参观指南 -

开放时间:周二至周六9:30-16:30(16:00起停止入场)

预约方式:关注“地产宝庆”微信公众号,点击菜单栏“参观预约”即可选择日期进行预约,目前每天预约限40人。

◇◆ 上海沪剧院 ◆◇

地址:汾阳路150号

汾阳路150号位于徐汇区衡复历史文化风貌区,建筑面积1173平方米。近代几十年中,建筑功能几经变迁,对建筑主体风貌、结构、装饰都有较大影响。此次修缮工程主要目的在于更新设施,优化功能,修缮后计划主要承担上海沪剧文化的传播展示交流功能。

工程整体恢复原有的建造逻辑,新增陶板与陶棍幕墙,突出外立面的整体风貌修复;室内复原空间秩序,重点修缮了天花装饰,室内壁炉和水磨石弧形楼梯等精致的细节设计。此外,工程方案中还考虑了场地环境整治以及场地内文物与建筑关系的梳理。

汾阳路150号1号楼修缮项目的设计施工巧妙地降低干预性与可逆性,修缮过程中本着真实性原则为文物建筑注入了新的功能与活力,在复原历史风貌,传承非遗文化的同时又完善了建筑的功能性以及安全系统。

修缮复原后,这里作为上海沪剧院使用。一楼展厅以图片多媒体展示的方式,将上海沪剧院与“白公馆”建筑的前世今生娓娓道来,二楼大厅将作为文化沙龙开展地。

白公馆via华建集团历史建筑保护设计院