跟随《徐家汇源》一路向北:一个瑞士留学生的“寻源”之旅!

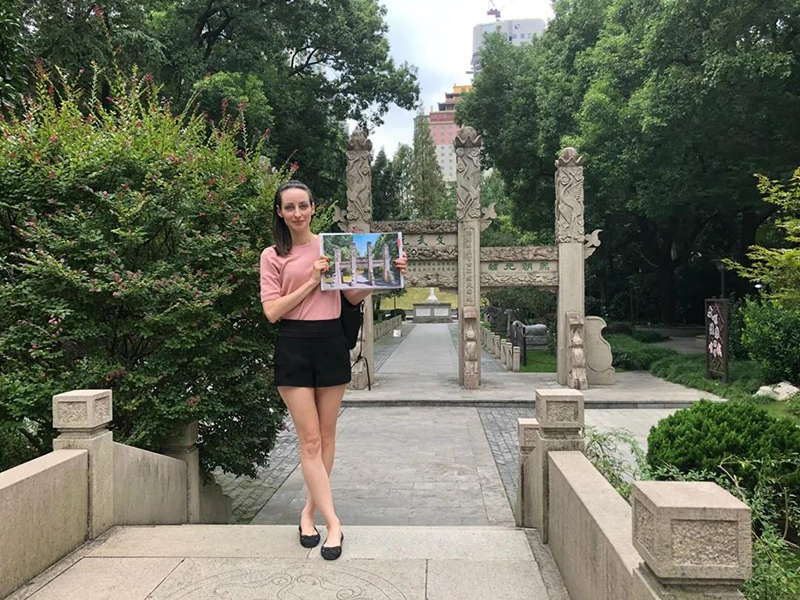

2020年9月14日,中国和瑞士建交70周年纪念日之际,复旦大学国际文化交流学院要英老师将复旦大学出版社与徐家汇街道联合出版的《徐家汇源》作为礼物赠送给来自瑞士的留学生莲香,以示友好。借此契机,本就倾心于徐家汇的美丽与魅力、将徐家汇源视作东西方文化交流典范和海派之源的莲香,更是与这片土地结下了深深的不解之缘。带着迫不及待的心情,莲香读完了《徐家汇源》,并跟随作者的脚步探访了书中所列的著名景点。她还将自己的感悟与心得整理成文字,与我们一起分享。现在,就来看看莲香这次特殊的“寻源”之旅吧!

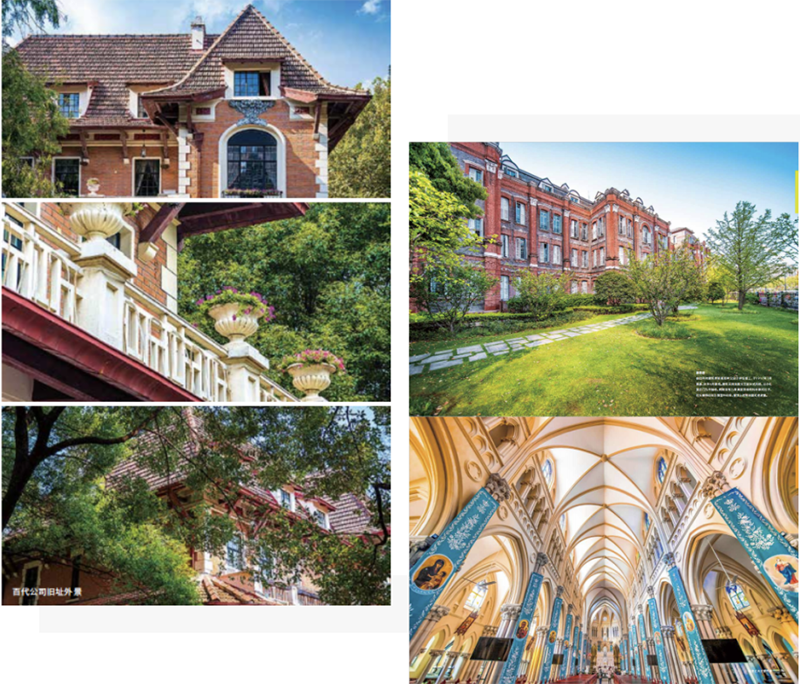

今年九月新学期的第一天,我有幸从要英老师手中获赠了一本精美的图书《徐家汇源》。这本书给我带来了不少收获,它内容非常丰富,不仅有详细的信息,还有特别美丽的图片和图画,阅读起来非常愉快。我还了解到这本书是由徐家汇街道精心组织相关内容、徐汇区区长方世忠先生担任主编并由复旦大学出版社出版的,还参加了上海书展。

其实我阅读《徐家汇源》之前,就已经很喜欢徐家汇了,因为这里有我最喜欢的咖啡厅与意大利餐厅。在徐家汇,旧与新的建筑风格结合在一起,创造出一个迷人的和谐气氛,因此很多人都喜欢。事实上每次我去徐家汇,都能看到情侣们拍婚纱摄影。住在上海的人们真有福气,想领略在欧洲的味道,只需要去徐家汇一趟。

不能不提到的一点是,从我来中国的第一天起,我就惊讶于中国人的好奇心与对外开放的心态。不少次乘坐地铁、或是路上碰到陌生的中国人,他们问我的第一个问题就是:你来自哪个国家?感觉不是那种 ‘icebreaker question’,而是他们真的想知道我来自哪里,因为有兴趣理解我和我的国家,也期待与我讨论欧洲与中国之间的关系。我告诉他们我来自瑞士以后,他们开始对我诉说关于瑞士的各方各面。其实我刚来中国的时候担心很多人不知道瑞士在哪里,因为它就是一个小小的国家,很多人可能不知道。但令我吃惊的是,从来没有一位中国人不知道瑞士在哪里,甚至比我对瑞士的某些方面知道得更多,让我特别尴尬。因为我已经十多年没有常住在瑞士,虽然我尽量每年回去一趟,但有时候还是一次也没法回去。

这说明中国人的本性就特别开放,对所有“新与不同”的事情都很感兴趣。在瑞士有一个说法:好奇的人是聪明的人。

为此,我一点也不奇怪为何中国那么早就已欢迎并珍惜西方人带来的新概念与教育方式。现在,通过多年来对西方文化的包容、接受,以及对新鲜事情的好奇心,徐家汇成了不同文化熔炉最完美的产物。

这几年好几个朋友趁我住在中国的机会,从欧洲过来看望我,让我向他们介绍中国与众不同的美丽与魅力。他们到中国的第一天,我都会带他们去徐家汇吃饭,因为我担心他们刚到中国,会找不到自己习惯吃的食物,但是在徐家汇这个问题并不存在,想吃什么就吃什么,各种饮料也应有尽有。甚至如果他们想念欧洲建筑的气氛,在徐家汇也能感受得到。

《徐家汇源》的内容,我在这里无法尽述,因为实在太丰富!但我会提到那些对我而言特别有意思的、与我的国家有关系的内容。我会提到一些个人经历、徐汇“进口”的西式风格与原始西式风格之间的异同。

关于这本书,我想讨论的一个重点是:利玛窦这位耶稣会传教士。 万历年间,他从意大利到了中国,我们可以说他改变了某些中国的历史与发展片断,因为他到中国以后不只传播了耶稣教,还当过外教,把西方的天文、数学、地理等科技知识传到了中国。他的学生中有一位非常著名,此人非常热爱学习利玛窦从西方带过来的所有新内容,这位学生就是:徐光启。

徐光启把学到的科学、教育、研究、社会服务等方面串联起来,对中国科技与农业发展做出了极大的贡献。

多亏他学习的“大胃口”、智慧、对新鲜事物的兴趣与开放心态,徐家汇成了整个江南地区科技发展的来源与中心,正是因为他,徐汇这个区把自己的名称从“法华汇”改成了“徐家汇”。

通过利玛窦带来的西方教育理念以及天主教教义精华,徐家汇建立了中国第一所西式中等教育学校,并广交中国官员和社会名流,传播西方天文、数学、地理等科学技术知识。他的著述不仅对中西方交流作出了重要贡献,对西方文化也带来了些许改变。

想要深入了解一个地方,仅仅阅读是不够的。行走才能让人不断挖掘、感受它的特殊之美。下一篇章,莲香将带着她的热情与好奇,实地探访徐家汇著名文化地标让我们拭目以待!