海派之源-徐家汇源丨连续创办震旦复旦两大公学,马相伯矢志追求教育强国

8月的海派之源-徐家汇源栏目,徐家汇历史研究专家、复旦大学哲学学院宗教学系教授李天纲为市民游客带来题为《新式学校的海派魅力》的精彩演讲。

几百年前出现在上海的文化开放和中西方文化交流对话,正是成就海派文化的重要因素。在这场文化对话中,马相伯是起着重要作用的代表人物之一。

徐汇公学(1850)

1851年,马相伯从家乡来上海,入学徐家汇圣依纳爵公学(后改名为徐汇公学),成为公学首批学生,毕业后,于1871-1874年间担任徐汇公学校长。在其晚年,为徐汇公学题写了“汇学”二字,至今依然能够在徐汇中学见到。

“汇学”有两层意义,一为学校简称;二为办学之道,意蕴古今传承,东西汇通。徐汇公学在他的带领下蓬勃发展,人才辈出。

1903年,马相伯在上海徐家汇气象台旧址创办了中国近代第一所私立大学——震旦学院,“震旦”取“东方日出,前途无量”之意。梁启超曾著文祝贺“今乃始见我祖国得一完备有条理之私立学校,吾欲狂喜。”

震旦学院旧照

1903年3月1日,是中西合办的震旦学院开学之日,学生多达100余人,有不少还是从云川甘陕等偏远之地赶来的学子。

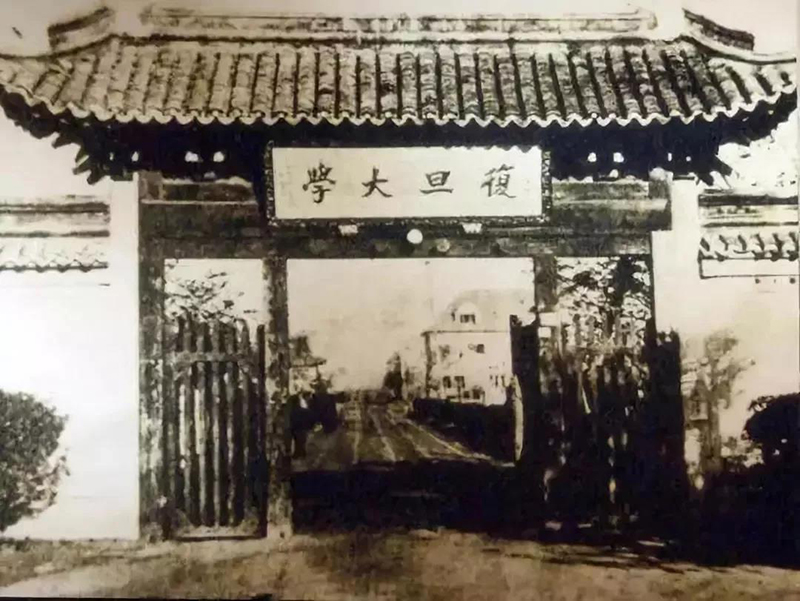

1905年春,耶稣会欲改震旦为教会学校,以让马相伯“养病”为由,改变办学方针,另立规章。学生大哗,摘下校牌,全体退学。

马相伯看到退学学生签名簿时,老泪纵横。为不耽误学生学业,即使家无余财,马相伯还是决心另起炉灶,建立一所由中国人独立自主创办的新型大学。于是,在严复、张謇、熊季廉、袁希涛等一众社会名流的帮助下,复旦大学的前身——复旦公学,在极其艰难的条件下创立了。

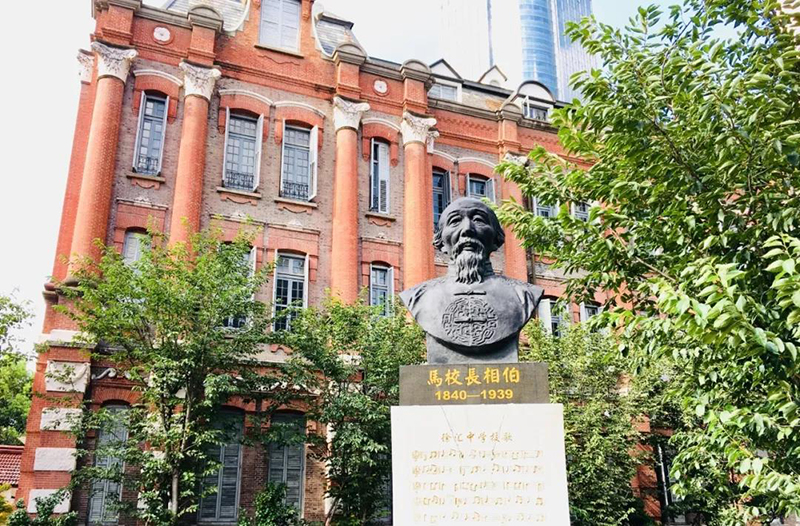

⛪ 徐汇公学旧址(崇思楼)

地址:虹桥路68号,徐汇中学内

*建筑修缮中,暂不开放

现存崇思楼,1918年落成,是徐汇公学唯一留存建筑,外立面为砖石结构,内部以木结构为主,共四层,属法国文艺复兴建筑风格,1994年,被上海市人民政府公布为市优秀历史建筑。2014年,上海市人民政府公布为文物保护单位。