海派之源-徐家汇源丨徐家汇藏书楼馆藏,定格欧美汉学的起源

如果说中国人通过西学“最早看西方”,那么外国人就是通过汉学“最早看中国”。徐家汇藏书楼的不少馆藏,都与欧美汉学研究相关。

什么是汉学?汉学就是外国人对汉语、中国历史、习俗和政治的研究。汉学的英文为Sinology,是从拉丁语Sinae(中国)演变而来,这个词本身含义是丝绸织品,因为当时中国最有名的出口商品就是丝绸。

汉学的发生是人类文化史上一个独特的文化现象。从古希腊起,欧洲人就知道了中国,但认识上有诸多误区。古希腊关于中国人的记载这样说:“中国人身高两米,皮厚如河马,刀剑不入,待人谦和,善做买卖。”这样真假参半的信息可能就来自于传播过程中发生的变形。

其实,最早的汉学,是当时一些欧洲商人、冒险家,通过横跨整个欧亚大陆的贸易路线,把他们得知的零碎传闻传到欧洲之后,欧洲的知识阶层再整理、拼凑出来。

早期从欧亚大陆的一端到另外一端,这样一段贸易路线走一遍,至少要花费好几年时间,所以当时是以分段贸易的形式来完成的。中国商人收集到了物资,贩卖到西域,中亚商人再把这些物资转运、转卖到波斯,并再次转口买卖,最后出口到欧洲,出口到罗马帝国。这样一层一层的转运,信息传递也会发生变形。况且商人也好,冒险者也好,并不代表文化知识阶层,他们对中国的观察比较零碎,缺乏系统化的分析。

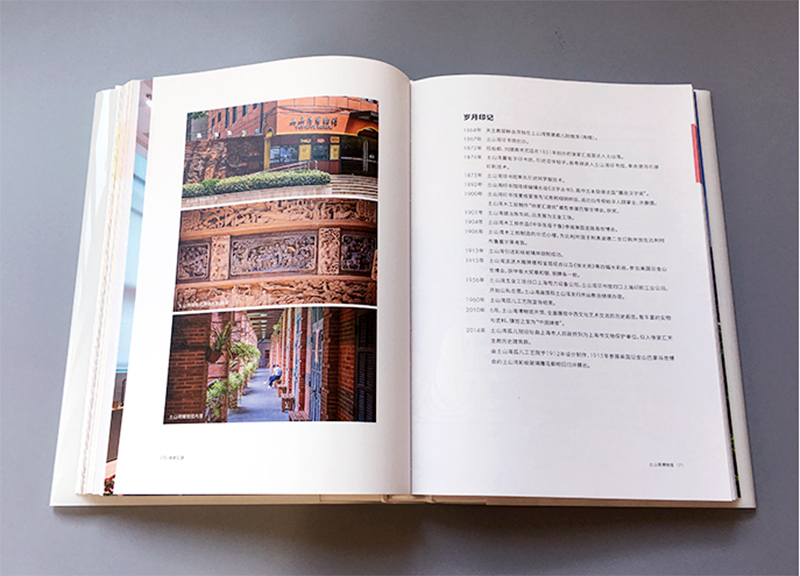

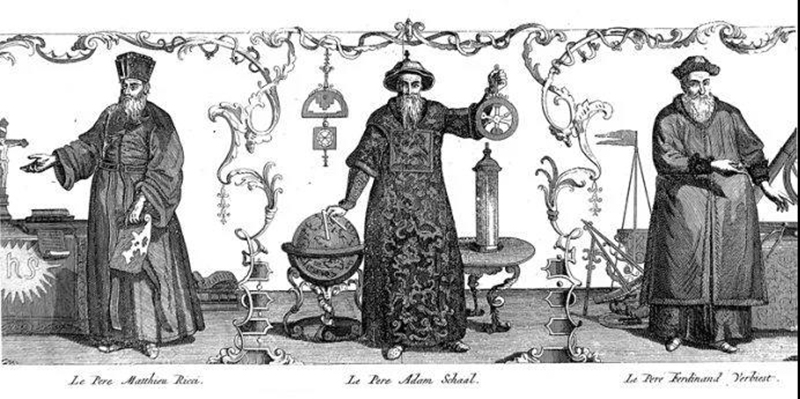

徐家汇藏书楼中有张图书插画像,里面三位可能是中国人最耳熟能详的明末清初来华的传教士:利玛窦、汤若望、南怀仁,他们当时都是耶稣会士,虽然来华的时间不同,服务的地方不同,但他们穿的都是中式衣冠,按照中国人的生活方式生活。

利玛窦拿着地图、各种数学仪器、天文仪器;汤若望、南怀仁背后则是天文观察仪器。这说明他们当时来中国,传教的手段,和中国人打交道的方式,是通过谈论科学知识。以西方的技术、思想资源来打开局面,是西学东渐一个很重要的组成部分。

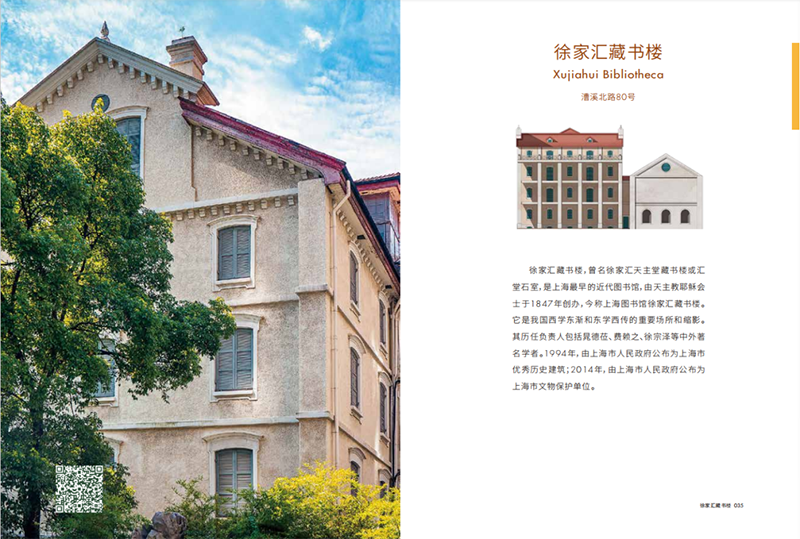

徐家汇藏书楼 地址:漕溪北路80号 *建筑修缮中,暂不开放