汇游徐家汇丨云游徐光启纪念馆,坐享超级VIP优待~

值此“五一”长假,徐家汇源景区特推出云游徐家汇源系列,带你云游景区内场馆,深入了解历史人文,分享趣闻轶事,让你的“五一”更精彩~屏幕前的你,就是坐在第一排中间位置的超级VIP!

今天的云游徐家汇源,由上海广播电台FM107.2主持人立超和来自徐光启纪念馆的袁园老师担任特邀嘉宾,为大家进行线上导览![]() 。现在就请点开音频,跟着语音介绍来浏览吧~

。现在就请点开音频,跟着语音介绍来浏览吧~

徐光启与徐家汇之缘

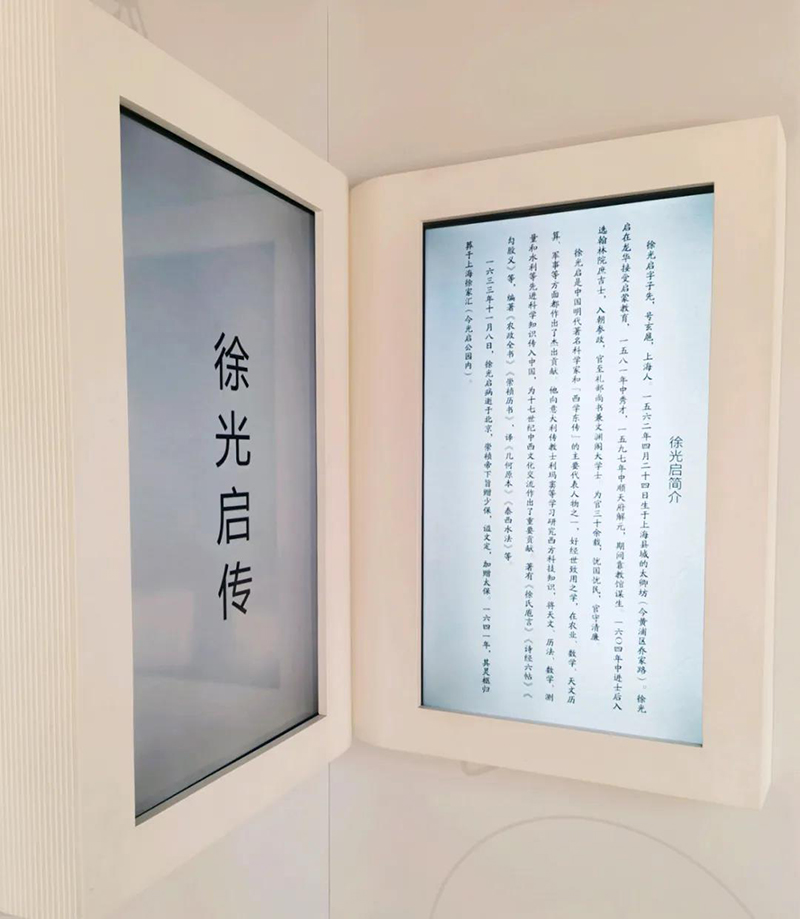

徐光启(1562-1633年),字子先,号玄扈,上海人,明末进士,官至礼部尚书兼文渊阁大学士。因其官职及出生地,徐光启也常被尊称为“徐阁老”“徐上海”等。

徐光启是中国明代著名科学家和“西学东渐”主要代表人物之一,被誉为“中西文化交流第一人”,是我国第一位引进西方科学技术的爱国科学家。

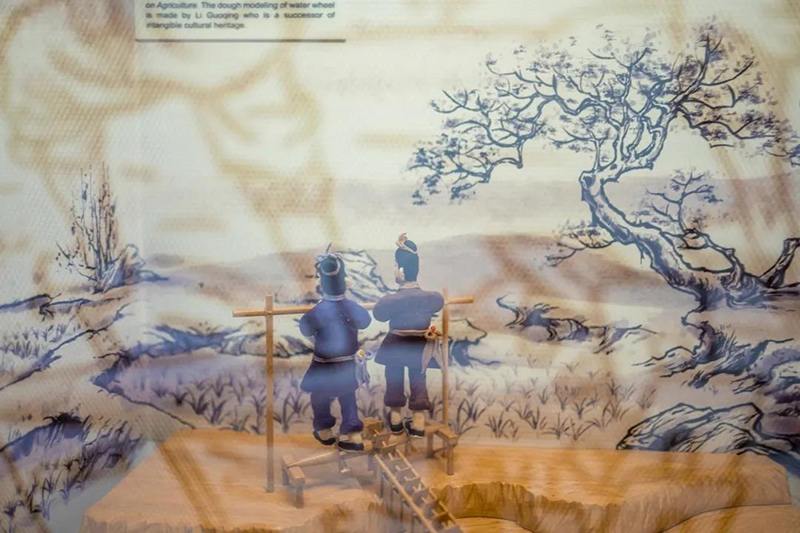

徐光启纪念馆内多媒体展屏

徐光启曾在上海县城西建农庄"瀼西草堂",从事农业实验和著书立说,逝世后归葬于此。其后裔在此结庐守墓、繁衍生息,初名"徐家厍"(厍读"shè",意为村庄),后渐成集镇,得名“徐镇”。又因地处肇嘉浜、李漎(cóng)泾、蒲汇塘三条河流的会合处,因此人们又将此地称为徐家汇。

上世纪30年代徐家汇全景图(徐汇区档案馆藏)

徐家汇源的“源”,不仅取渊源之意,更是海派之源。徐光启对海派文化的形成也有极大的作用,愿意正视异质文化,努力去理解并融会贯通,或许是这位先驱带给我们最鲜活的启示。

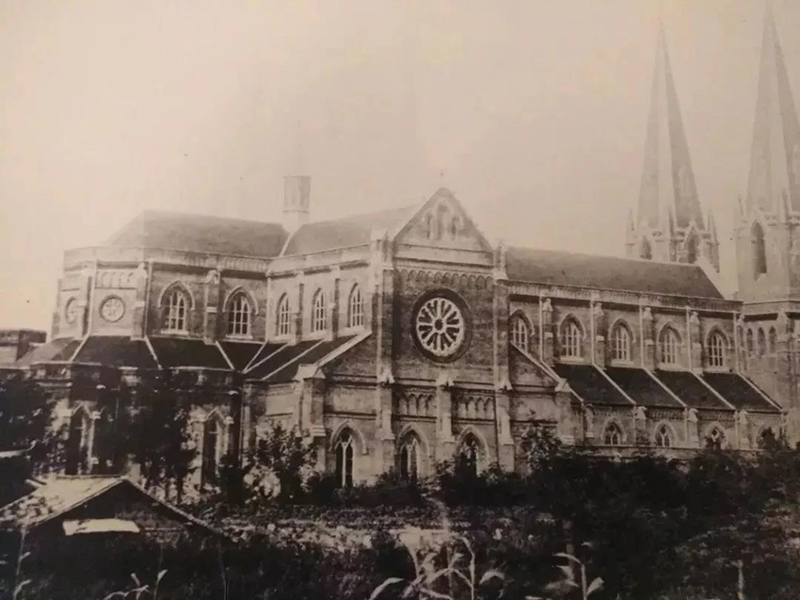

徐家汇天主堂

1847年,因徐光启的渊源关系,天主教法国耶稣会在徐家汇地区建立总院基地。从此以后,自然科学、工艺技术、教育和西文典籍等文化元素在这里逐渐聚集起来,使得徐家汇成为中国土地上最具规模的中西方文化交流重镇。2012年,徐家汇源景区荣获国家AAAA级旅游景区。

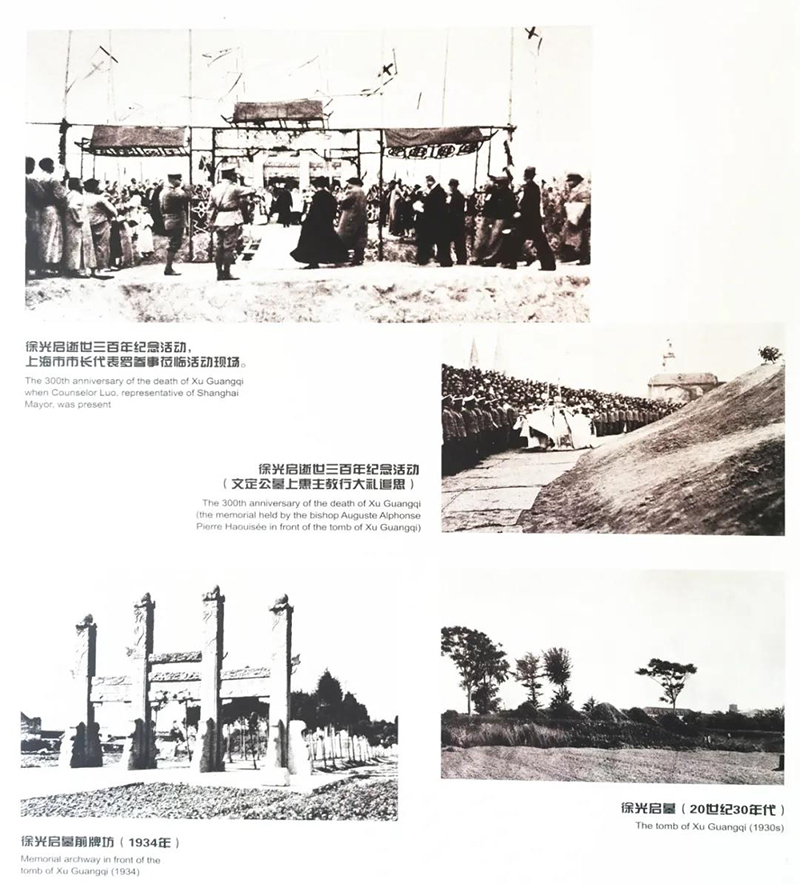

坐落在光启公园内的徐光启墓,原为明末科学家徐光启的敕建墓地,始建于明崇祯十四年(1641年),历代均有维护。

大理石十字架

1903年,天主教上海教区在墓道前竖大理石十字架一座,正面刻拉丁碑文,余三面刻马相伯撰“徐文定公墓前十字记”。东侧是碑廊,有徐光启的画像、手迹和传记石刻12块。1988年,国务院公布其为全国重点文物保护单位。

徐光启纪念馆由明代宅第建筑“南春华堂”异地保护改建而成。2005年,出于保护历史文化建筑的目的,南春华堂从原址梅陇迁移到光启公园,与徐光启墓“做伴”,成为徐光启纪念馆。

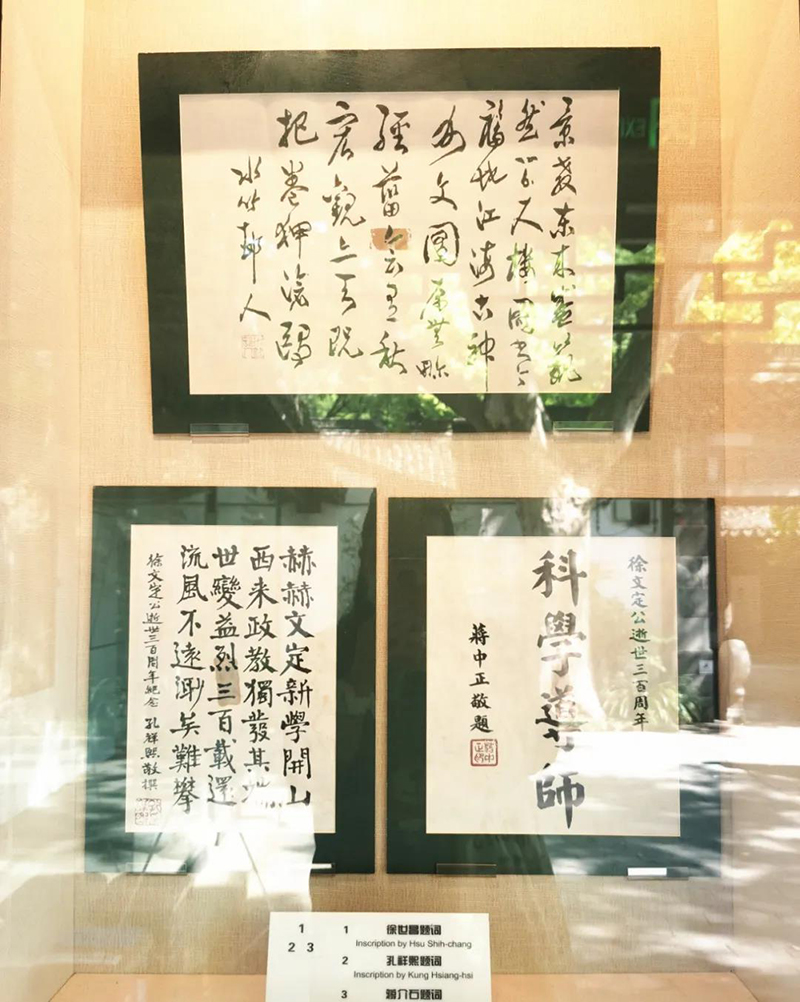

馆内分为世界眼光、科学精神、爱国情怀、高尚情操四个部分,展出着徐光启画像、手稿手迹、文献著作等珍贵资料,向市民游客展现着徐光启精神的现实意义和当代价值。

● 世界眼光

徐光启一生学贯中西,在数算、天文、农学、军事等诸方面都作出了卓越的贡献,是一位百科全书式的人物。他行万里路,破万卷书,格物穷理,追求真知。

光启公园内徐光启(右)与利玛窦(左边)雕像

1600年,徐光启与意大利学者利玛窦相识。利玛窦带来的万国坤舆图是徐光启接触西学、认识新世界的契机。一张地图,让徐光启看到了一个更广阔的世界。

万国坤舆图

徐光启意识到,想要完善自身文化,便不能孤立地存在,要懂得“取彼之长,为我所用”。

中西方文化交流

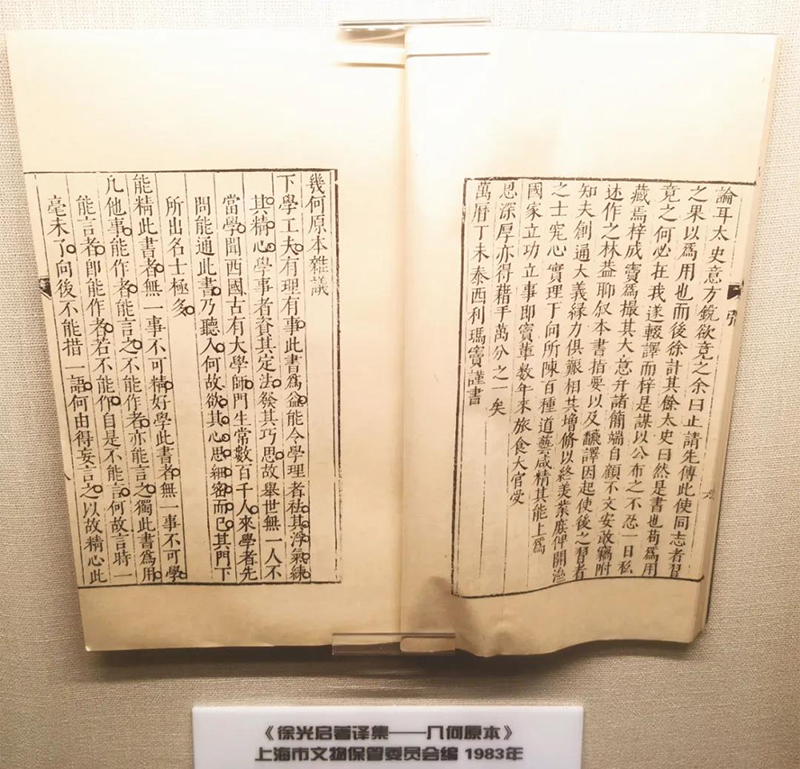

1606年,时年44岁的徐光启与利玛窦合作翻译的《几何原本》,第一次把欧几里德几何学及其严密的逻辑体系和推理方法引入中国,被认为是西方科学传入中国的象征之一,对中国的整个科学发展都产生了极为深远的影响。

《几何原本》中的几何学名词,如:点、直线、曲线、直角、锐角、钝角、三角形、四边形等,一直沿用至今。

徐光启对西方知识的认真学习及细心研究,目的在于窥其奥秘、达其本真、获其精髓并学以致用,他深信“后之人必胜于今”。他对当时新知识、新文化的开明的态度,客观上推动了近代中国科学技术的发展。

● 科学精神

徐光启坚持科学实践,一生崇尚实用之学,讲究经世致用,提出“理不明不能立法,义不辨不能著数”,主张科学必须有理、有义、有法、有数。

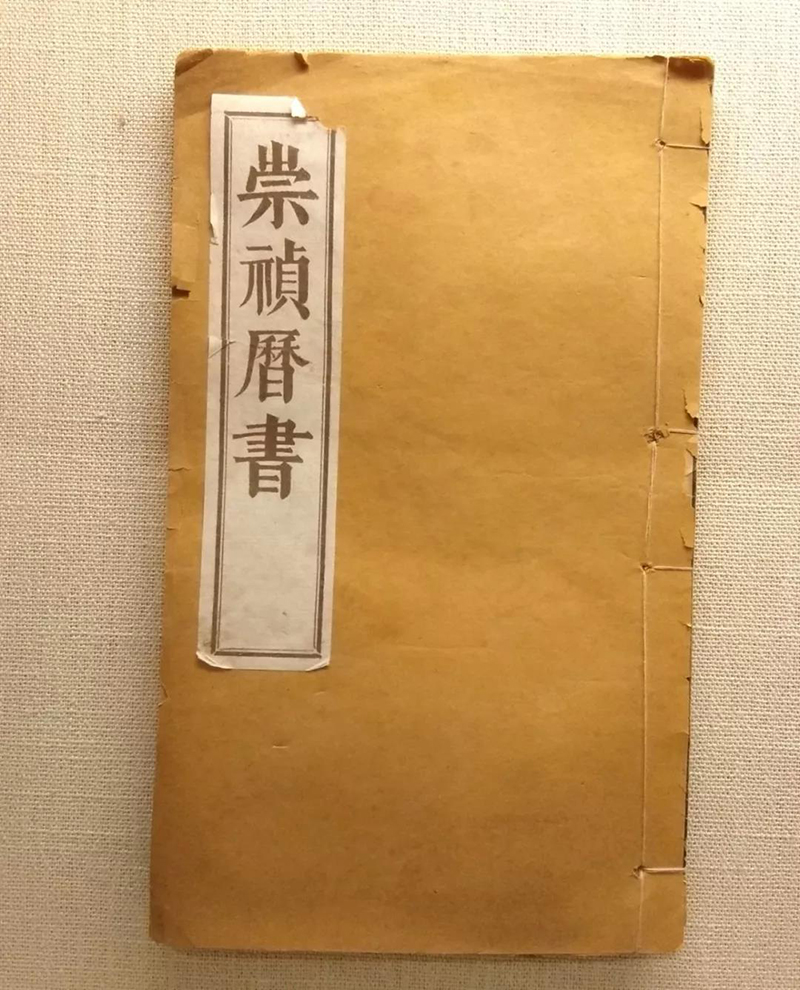

徐光启主编的《崇祯历书》(徐光启逝世后由李天经主持),是一部比较全面介绍欧洲天文学知识的著作,也是我国最早吸收西方先进天文学知识对传统历法进行改革的大型学术著作。

光启公园内徐光启夜观星象雕塑

《崇祯历书》的出现,引起了我国历法史上的彻底革新,奠定了后三百年的基础。从此,中国天文学走上与世界天文学共同发展的道路,在天文学发展史上具有划时代的意义。如今我们使用的农历,就是在《崇祯历书》基础上完成的。

《崇祯历书》复制件

《崇祯历书》中专门叙述到球面三角、平面三角、西洋筹算、比例规等西方数学知识的篇幅有约二十卷,构成了其中的法算部分。这就为历法的精确推算提供了可靠的保证。书中还引进了第谷·布拉赫创立的天体运动体系和几何学的计算体系,地球为圆形的概念和地理经纬度的概念,以及球面天文学、视差、大气折射等重要天文概念和有关的改正计算方法。

三球仪

三球仪,又称月地运行仪,是按照《崇祯历书》内容所制的一种天文教学和天文普及仪器,由代表太阳、地球和月球的三个小球组成,并设有机械联动装置,用以演示三球关系和由此产生的一些天文现象。

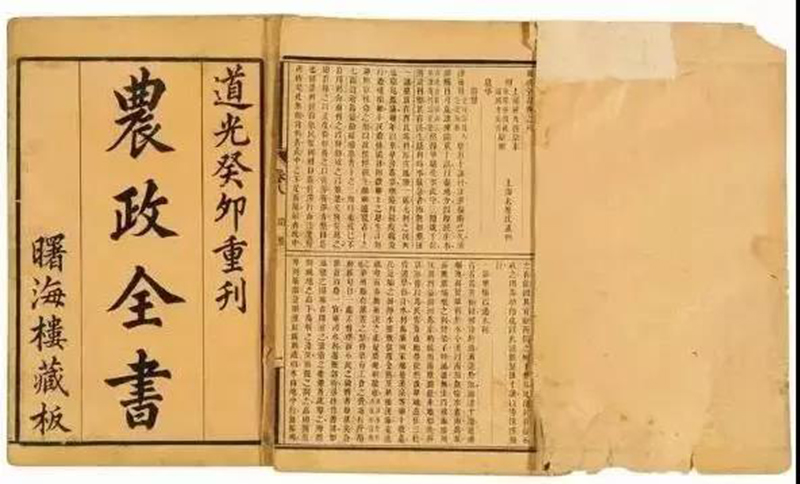

《农政全书》

《农政全书》是中国古代农业科学史上最完备的一部总结性巨著。全书共60卷,50多万字,其中徐光启所写约6万多字,其余引录229种古代和同时代的文献。书中,徐光启对大量材料进行分类汇编,并加入不少评注,表明自己的见解。

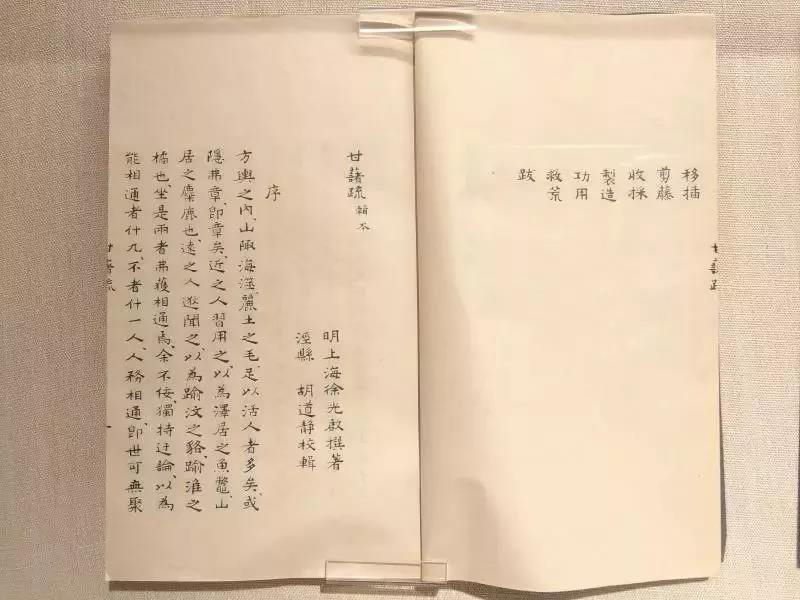

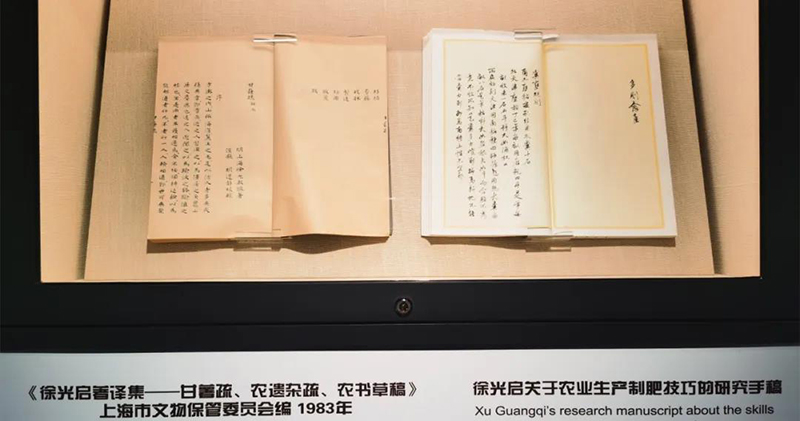

《甘薯疏》

被汇编收入《农政全书》的《甘薯疏》是我国最早关于甘薯栽培和加工利用的一部专著,为研究甘薯早期传播的历史、中国农业史,提供了重要的史料。

徐光启是上海种甘薯的先行者。为了种好甘薯,他不仅博览中外古今农书,总结前人的经验,还身体力行,早出晚归在田间进行种植实验,记录下了不少关于作物生长的笔记,并与古代农书相结合,精心总结,最终甘薯试种大获成功,使得甘薯“主粮化”,解决了当时群众温饱的问题。

在《甘薯疏》中,徐光启全面总结了在上海试种甘薯的经验,系统介绍了甘薯的栽培技术,归纳出“传种”“种候”“土宜”“耕治”“种栽”“壅节”“移插”“剪藤”“收采”“制造”“功用”“救荒”等一系列行之有效的做法,称为“松江法”。

● 爱国情怀

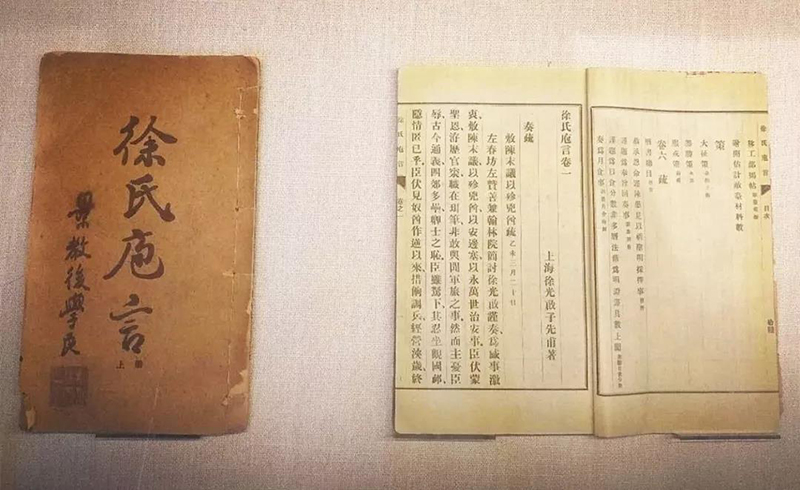

徐光启虽然不是科班出身的军事家,但为了抵御后金军队的侵扰,他在努力做好本职工作的同时,仍致力于研究军事和军工生产,并曾撰写军事论集《徐氏庖言》一书,提出“富国强兵”的政治主张。

光启公园内《督造火炮》雕塑

《徐氏庖言》共五卷,主要内容为论兵政边务的奏疏和信札,集中反映了徐光启的爱国主义军事思想以及针对明末政局危机的预估和具体防范措施,展现了他高水平的军事学研究成果。此书是中国军事学宝库中的珍贵财富。

《徐氏庖言》(复制件)

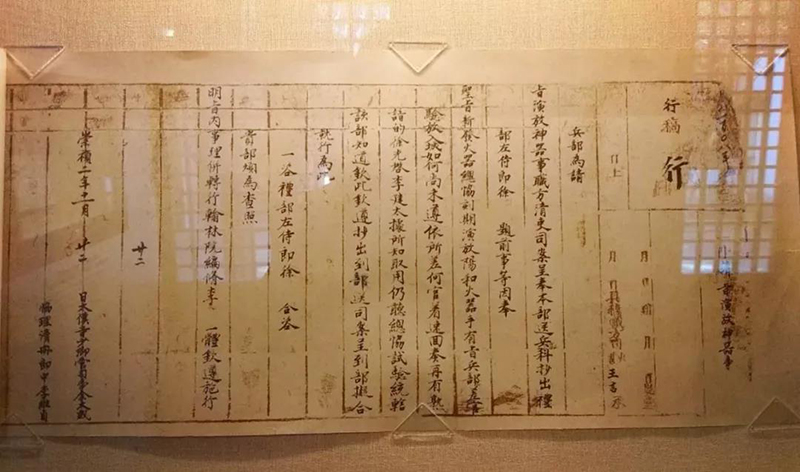

徐光启主张正兵强国,提出“今日用兵之要,全在选练”。通州练兵时,他垫发饷银,募集钱粮,为引进“红夷大炮”又再次慷慨解囊,他组建的精锐火器营是当时明朝装备最好的军队。徐光启还主持保卫京师,利用火器威力击退后金兵。

兵部奏折(复制件)

● 高尚情操

“室广仅丈,一榻无帏,则公卧起处也。公静默好学,冬不炉,夏不扇。”徐光启一生清贫俭朴,并十分重视教育自己的后人,言传身教。徐光启为人正直,做官清廉,他的俸禄常用以补贴图书翻译、农业教育和军事训练等。

《泰西水法》再造善本

《明史·徐光启传》中,记下了这么一句话:“盖棺之日,囊无余赀。”徐光启在1633年去世时,他的遗物除了破旧衣服和被褥外,便是手稿和书籍。400年来,徐光启成为一代代徐氏族人传家立命的行为准则。

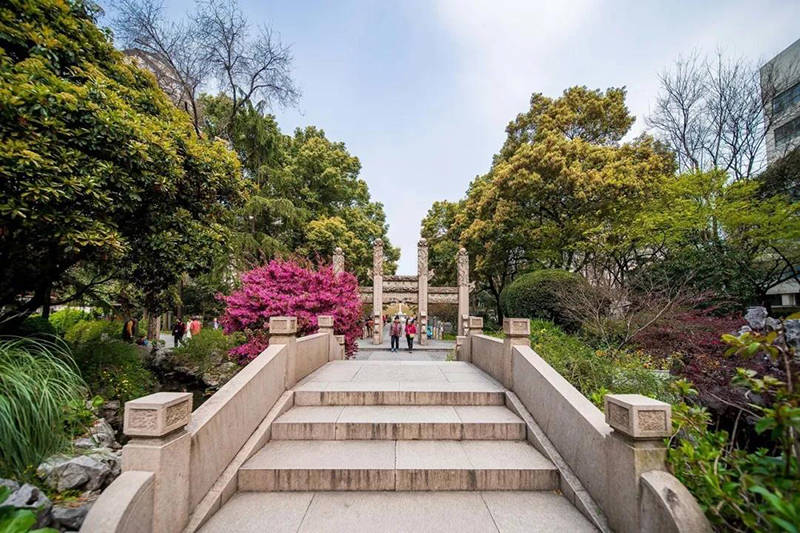

光启公园

地址:南丹路17号

开放时间:8:00-18:00

门票:免费

徐光启纪念馆

开放时间:周二到周日9:30-16:00(15:30停止入场)

门票:免费

*友情提示:疫情防控期间,进馆(园)注意事项,以场馆现场要求为准。