海派之源-徐家汇源丨徐光启:学好数学课,超越西方不是梦~

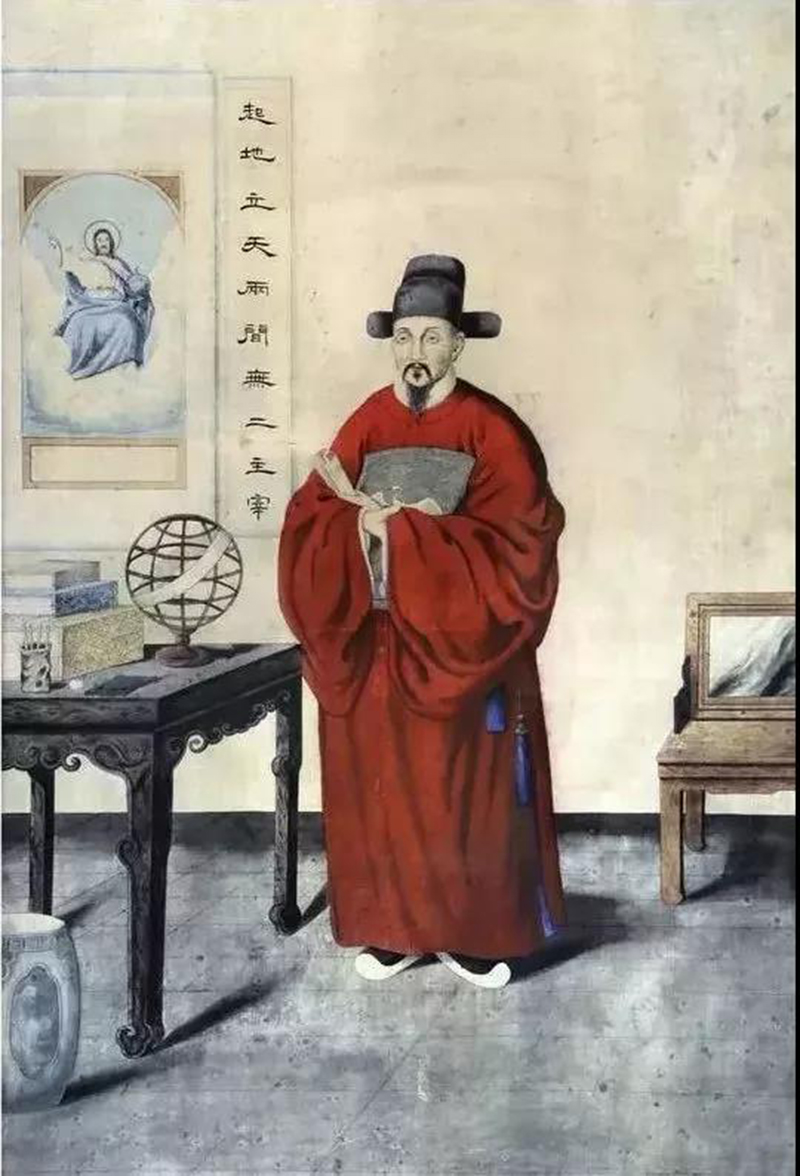

徐光启(1562年-1633年),字子先,号玄扈,上海人,明末进士,官至礼部尚书兼文渊阁大学士。徐光启享年71岁,在古时已是一位长寿的老人,他步入中年后才入朝为官,在这段岁月里,他致力于数学、天文、历法、水利等多方面的研究,并取得诸多成就,是一位沟通中西文化的先行者,被后人誉为“中西文化交流第一人”。

徐光启认为,吸纳西方“实学”是为了“西学中用”,并通过掌握“西学”而最终达到对西学的“超胜”。因此,学习西方文化是为了中华的强盛,并不是“崇洋媚外”或“全盘西化”。

徐光启

向外来文化学习,必须持“开明”的态度、有“开放”的眼光。为此,徐光启在《辨学章疏》中曾提出“苟利于国,远近何论焉”的主张。科学知识本来就是不分国界的,而吸纳先进的科技知识,就必须跨越这种东西方的地缘界线和当时人们谈及的“华夷之防”。正如王徵所言:”学原不问精粗,总期有济于世;人亦不问中西,总期不违于天”。

所谓“实学”,是指当时西方科学著述或相关科学实践活动所涉及的内容,它能够被“实证”,而且能“实用”。徐光启对西方学者传入的“天学”,首先就理解为这些西方文化学者所宣传的西方科学知识,这种“实学”能“匡时济世”“裨益当世”,可为“经世”之用,而且见效快、影响大;其内容涵括西方天文学、数学、物理学、舆地学、医药学、农学、水利、军事技术等方面。这些“实学”涉及“士农工商,生人之本业”,切合当时社会经济和科学技术发展的需要,因而颇受中国知识精英的欢迎和重视。

徐光启对“实学”的强调,大体有两个层面的考虑,第一个层面主要是出于对国家得以富强的考虑,就像他所说的“时时窃念国势衰弱,十倍宋季,每为人言富强之术。富国必以本业,强国必以正兵”。他认为农业和军事是强国的基本,为了富国强兵,就必须认真学习相关知识并对之加以应用。因此徐光启对各种“实学”持积极的学习、吸纳态度,“惟好学,惟好经济。考古证今,广咨博讯,遇人辄问,至一地辄问,问则随闻随笔,一事一物,必讲求精研,不穷其极不已。故学问皆有根本,议论皆有实见,卓识沉机,通达大体”。

第二个层面,徐光启希望以西方科学技术之长来补中国科技之不足,由此得以扬长补短,超越西方。爱因斯坦在比较中西方科学的特点时曾指出:“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础,那就是:希腊哲学家发明形式逻辑体系(在欧几里得几何学中),以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系(在文艺复兴时期)”。中国科学技术发展有着悠久的历史,但为什么在明清时代仍未形成缜密的科学体系和相应的学科系统,也正是当时如徐光启这样的中国科学家所苦苦思索的问题。

徐光启等人已意识到中国传统科学体系中形式逻辑体系和系统科学实验的缺失,这种经验的积累多而体系的构建少之传统,妨碍了中国科学深入、系统的发展。“ 即有斐然述作者,亦不能推明其所以然之故”,如果没有弄清其“所以然”,就会使各个学者独自、反复地“暗中摸索”,“是”“亦无从别白”,“谬”“亦无从辨证”,难以使中国科学得到质的飞越和提髙。

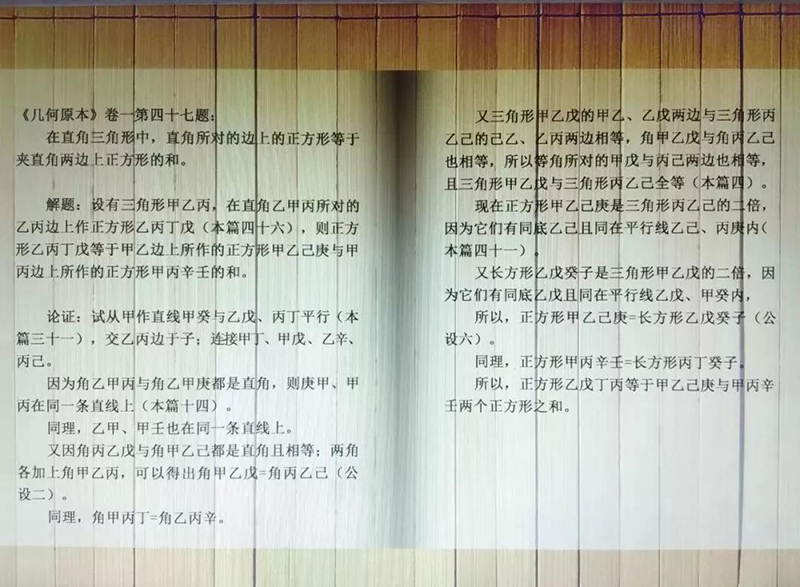

正是出于上述考虑,徐光启遂致力于西方科学著作的翻译、介绍和相关科技理论知识的撰写、编纂。他与利玛窦通力合作,以“利玛窦口授,徐光启笔译”的方式,汉译了古希腊数学家欧几里得的《几何原本》等西方科技著作。徐光启对这 本书极力推崇,认为“《几何原本》者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也。”此书“由显入微,从疑得信。盖不用为用,众用所基,真可谓万象之形囿,百家之学海”。他赞成利玛窦对此书“以当百家之用”的观点,强调“此书未译则他书俱不可得论”。

徐光启为西方数学体系中的严密逻辑证明所折服,他说:“今详味其书,规摹次第洵为奇矣。题论之首先标界说,次设公论,题论所据。次乃具题,题有本解,有作法,有推论。先之所徵,必后之所恃。一先不可后,一后不可先……初言实理,至易至明,渐次积累。终竟,乃发奥微之意。若暂观后来一二题旨,即其所言,人所难测,亦所难信。及以前题为据,层层印证,重重开发,则义如列眉,往往释然而失笑矣。”这种严格、缜密的逻辑证明、理论推导正是中国传统科学所缺的,徐光启希望能通过翻译、学习,取彼之长来补己之短。他通过对《几何原本》的翻译理解,而看到“彼士立论宗旨唯尚理之所据”“了无一语可疑”,坚信“此书有四不必:不必疑,不必揣,不必试,不必改。有四不可得:欲脱之不可得,欲驳之不可得,欲减之不可得,欲前后更置之不可得。有三至三能:似至晦,实至明,故能以其明明他物之至晦;似至繁,实至简,故能以其简简他物之至繁;似至难,实至易,故能以其易易他物之至难。易生于简,简生于明,综其妙,在明而已”。在他看来,《几何原本》所传达的西方科学精神旨趣,关键就在于其“心思细密”之处,而“能通几何之学,缜密甚矣……能精此书者,无一事不可精;好学此书者,无一事不可学”,所以他强调学习“此书为益,能令学理者祛其浮气,练其精心;学事者资其定法,发其巧思”。徐光启领悟到了西方“实学”学以致用的道理,十分迫切地希望国人能尽早对此进行研习并掌握。徐光启深感“此书为用至广,在此时尤所急须”,他翻译这本书也正是“意皆在欲公诸人人,令当世亟习焉”;他因此为“习者盖寡”而不安,担心纵令“百年之后,必人人习之”,却会“习之晚也”。

徐光启看到了西方科学中重基础研究和科学推理的重要性,认为“度数之理,本无隐奥”,其作用就在于“因既明推其未明”,此即“独几何之学,通即全通,蔽即全蔽”的意义所在。但这种“度数之宗”作为科学研究之基础的意义,并没有被当时一些中国学者所领会,因此他们不愿意进行深入、复杂的基础理论研究,表现出一种浮躁之气,往往浅尝辄止。为此,徐光启曾对那些面对繁复的理论奠定工作“似有畏难之意”的同事耐心解释,讲述“先难后易”的道理,指出“度数之用,无所不通”,其关系就在于“理不明不能立法,义不辨不能著数,明理辨义,推究颇难,法立数著,遵循甚易” 。此外,他在《条议历法修正岁差疏》中,还提出了著名的“度数旁通十事”,即天文气象、水利、音律乐器、军事、财政会计、建筑、机械、测绘、医药和计时,明确系统地阐述了数学与其他科学技术的密切关系,“盖凡物有形有质,莫不资于度数故耳”。

抱着促进中国科学体系化、缜密化的这一理想,徐光启在翻译《几何原本》上倾注了许多热情和精力。《几何原本》的翻译出版取得了很大成功,它是明末最早翻译为汉语的西方数学著作,代表着西方数学在近代中国的传入。后人曾评价说:“是书盖亦集诸家之成,故自始至终,毫无疵类。加以光启反复推阐,其文句尤为明显,以是弁冕西术,不为过矣”。

《几何原本》卷一第四十七题(点击查看大图)

在翻译了《几何原本》之后,徐光启在数学领域还编译了《测量法义》,撰写了 《测量异同》《勾股义》等,旨在“日月《几何原本》之用”“于以通变世用”,体现出他以“实学”来“经世致用”的理念。

在天文学上,徐光启参与制定并介绍天文仪器,撰写了《平浑图说》《日晷图说》《夜晷图说》《简平仪说》等,主持了《崇祯历书》的编修。在水利、农学上,他与熊三拔合作翻译了《泰西水法》,写有《宜垦令》《北耕录》等书,并最终撰写汇集成了《农政全书》。而在军事科学上,他也力主学习西方先进技术,参与购买和仿造西洋大炮,以西方技术建造炮台。此外,他还向西方学者学习了一些医学、种植等方面的实用知识。就这样,徐光启实质性地积极参与了“中国17世纪前期的科学革命”。

尽管徐光启对西方“实学”持有这种开明的吸纳、学习态度,但他并不是所谓“文化上的迷失者”,也没有食“洋”不化、崇洋媚外。相反,徐光启对学习西方知识有着清醒的头脑和明确的目的。

《崇祯历书》内页

徐光启在借助西洋历法知识主持《崇祯历书》的编修时,就已经明白“欲求超胜,必须会通,会通之前,先须翻译。”他借鉴、吸纳 “实学”,“西学中用”,正是为了这种“超胜”。因此,翻译只是其初级阶段,“翻译既有端绪,然后令甄明大统,深知法意者,参详考定,熔彼方之材资,入大统之型模” 。由此可见,徐光启的开放与甄别、借鉴与超越都是出于他的一颗“中国心”。

徐光启曾乐观地想象,“博求道艺之士,虚心扬榷,令彼三千年增修渐进之业,我岁月间拱受其成”。可惜,徐光启当时虽有在缩短中西科技距离上的乐观情绪,却对政治局势的严峻估计不足,故而没能梦想成真。

当我们今天振兴中华时,“科学技术是第一生产力”“发展是硬道理”等理念,可以说是对徐光启吸纳、发展“实学”之举的积极回应和实质性延续。

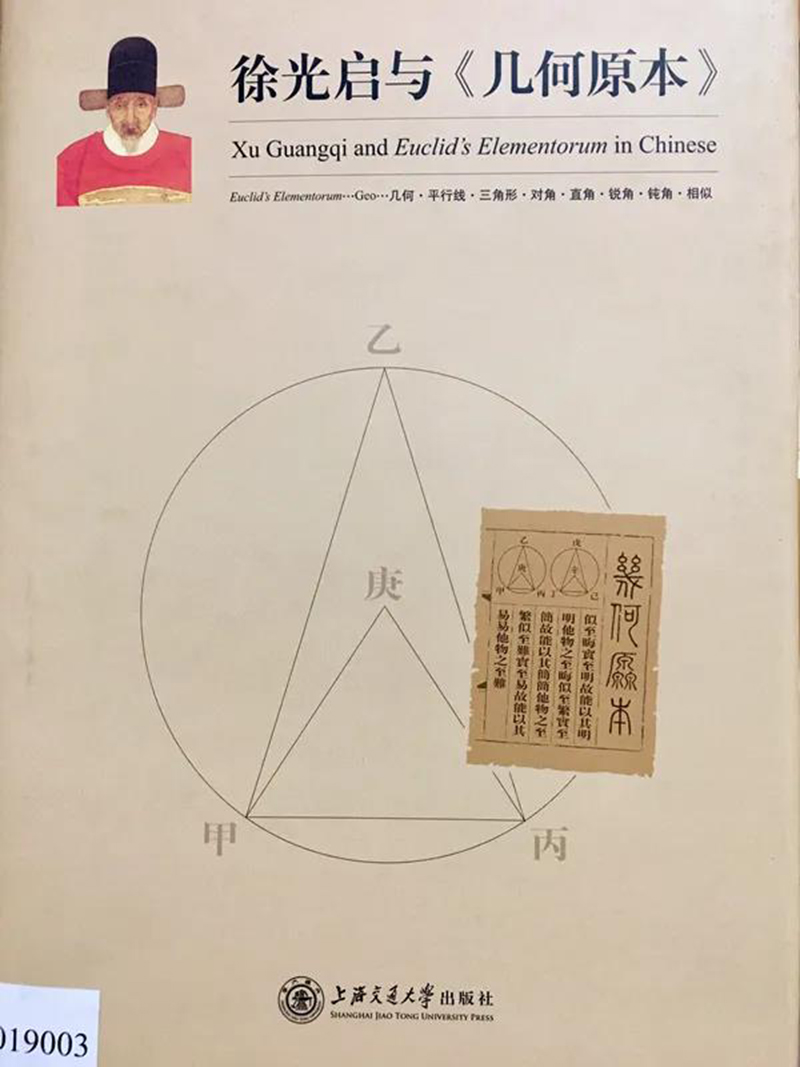

本篇内容出自徐光启与《几何原本》

- TIPS -

徐光启纪念馆

地址:南丹路17号,光启公园内

开放时间:周二至周日9:30-16:00,15:30停止入馆